誰もが一度は憧れる大企業への就職。収入の安定度や充実した福利厚生などの実用的なメリットのほか、社会的地位という目に見えない付加価値もありそうです。

では日本で大企業と呼ばれるには、どんな基準があるのでしょう。そしてそこで働くメリットとは、どんなものがあるのでしょうか。

今回は大企業で働くメリットと、あまり語られないデメリットについて解説していきます。

イメージと異なる!?大企業の定義を解説!

中小企業庁の調査によると、日本には337.5万の企業があります(2021年6月1日時点)。

では大企業と中小企業の違いはどこにあるのか。まずは大企業の「定義」からご紹介します。

もしかすると、皆さんのイメージとは違うかもしれませんよ。

大企業と中小企業は「資本金」と「従業員数」で決まる!

一般的に大企業と言われてイメージするのは、トヨタ自動車やソニーグループといった、日本を代表する有名企業ではないでしょうか。

しかし、厳密に言うとこれは間違い。

もちろん、トヨタもSONYも大企業ではあります。しかし、公的に「大企業」と認識される企業は数多くあります。

【資本金】

まずお伝えしておくと、法律上に「大企業」の定義はありません。しかし中小企業は「中小企業基本法」という法律で、業種ごとに定義づけられています。

そのため、中小企業に当てはまらない企業を大企業と認識することができます。

そこで使われる物差しは「資本金」と「従業員数」の2つ。

まず、資本金については、下記のような企業が中小企業となります。

製造業その他……3億円以下

卸売業……1億円以下

小売業……5,000万円以下

サービス業……5,000万円以下

つまり各業種で規定額以上の資本金(もしくは出資総額)を持つ企業は大企業という認識になります。

【従業員数①中小企業基本法の分類】

同じく中小企業基本法では、常時使用する従業員の数でも中小企業かどうかを判断しています。

製造業その他……300人以下

卸売業……100人以下

小売業……50人以下

サービス業……100人以下

ちなみに、資本金と従業員数、どちらかに当てはまれば中小企業として扱われます。

また「常時使用する従業員」とは、下記に当てはまらない方です。

2ヶ月以内の有期雇用者

4カ月以内の季節的業務の有期雇用者

試用期間中の雇用者

付け加えると、正社員やアルバイトなどの雇用形態は関係ありません。

【従業員数②厚生労働省の分類】

上記とは別に、日本経済の発展や労働環境の整備などを担当する厚生労働省は、各種統計において下記のように分類しています。

常用労働者1,000人以上……大企業

常用労働者100~999人……中企業

常用労働者10~99人……小企業

業種ごとに分けていない分、「大企業」に分類されるハードルは高めです。しかし、こちらの方が一般的な感覚に近いかもしれません。

【上場の有無】

こちらは必須条件ではありません。ただ、大企業=上場企業という認識をお持ちの方も多そうなので紹介します。

そもそも上場とは、企業が発行する株式を証券取引所で売買できること。有名どころは東京証券取引所(東証)のプライム市場やスタンダード市場、グロース市場など。このほか、大阪・名古屋・福岡・札幌にもさまざまな市場が存在します。

ただし、業界に影響力のある企業でも、上場していない企業もあります。逆に、大手とは言えない規模の企業が上場していることもあります。

上場企業には「資金調達をしやすい」というメリットがあります。しかし、だからといって非上場企業=中小企業ではないことは覚えておいてください。

まとめ:潤沢な資本金と豊富な従業員を持つのが大企業!

あえて大企業を定義づけるなら、資本金が潤沢で、幅広い業務を展開するだけの従業員がいる会社、となるでしょう。また上場していて、新事業を始めるための資金調達がしやすい、という要素を加えてもいいかもしれません。

先ほど日本には337.5万社あると書きました。では大企業は何社あると思いますか?

答えは10,364社。数字で見ると多く見えますが、割合ではなんと0.3%しかありません。

ではその狭き門をくぐり抜けた先には、どんなメリットがあるのでしょうか。

大企業で働くメリットとデメリット

日本にわずか0.3%しかない大企業。そこで働ければ、未来が安心だと思われるかもしれません。

ここからは大企業で働くメリットと、あまり語られないデメリットについて解説していきます。

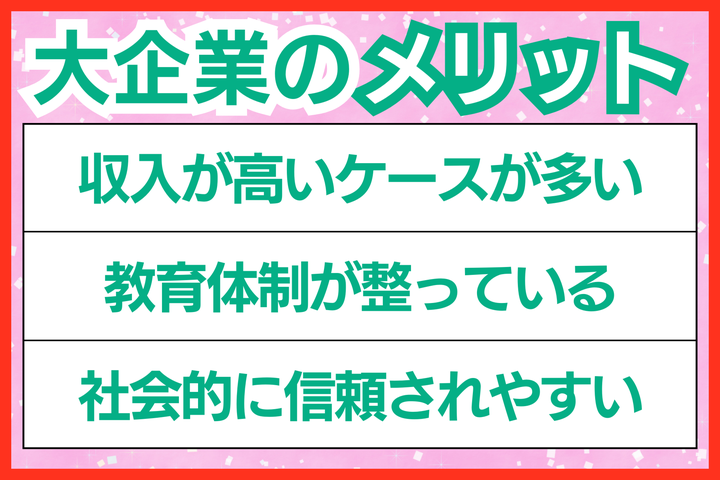

大企業で働くメリット

当然ながら、大企業で働くメリットはたくさんあります。

それらを1つひとつ見ていきましょう。

収入が高い

一般的なイメージどおり、大企業の社員は収入が高い傾向にあります。

公益財団法人 生命保険文化センターによると、大企業(企業規模1,000人以上)と中企業(企業規模100~999人)では、月給で5.4万円もの差があります。

ここにボーナスの差を考慮すれば、年収の差は100万円程度になるでしょう。

入るのは大変ですが、年収だけで十分メリットがあると言えるかもしれません。

福利厚生が充実している

近年は中小企業でも福利厚生に力を入れている会社が増えています。それでも、大企業に追いつくのはなかなか難しいのが実情です。

今や、大企業では社宅の完備や家賃補助、特別休暇などは当たり前。ベネフィット・ワンなど、民間の福利厚生サービスを取り入れるのが早いことも特徴です。

さらに、企業規模が大きい分、オフィス内の休憩スペースも広いなど、日頃のストレスもたまりにくい環境を期待できるでしょう。

教育体制が整っている

大企業と呼ばれる企業には、これまで年に何十人もの新卒社員を採用し続けています。そのため社員教育のノウハウを熟知している傾向にあることも魅力と言えるでしょう。

また、上で説明した福利厚生の一環として、資格取得支援制度を取り入れている企業も増加中。スキルアップしやすいことも魅力の1つです。

さらに評価制度や昇給・昇進のためのガイドラインも整っているなど、努力や成果が反映されやすい環境でもあります。

社会的信用度が高い

目に見えない、でも明らかなメリットこちら。有名な企業に勤めていると、住宅や車のローンを組みやすい、家を借りやすいなど、日々の生活でメリットを感じる場面も多いことでしょう。

また社名によって転職が有利になるケースも。能力が高い、ビジネスマナーを心得ているなど、担当者が重要視する要素を備えていると判断されることが多いそうです。

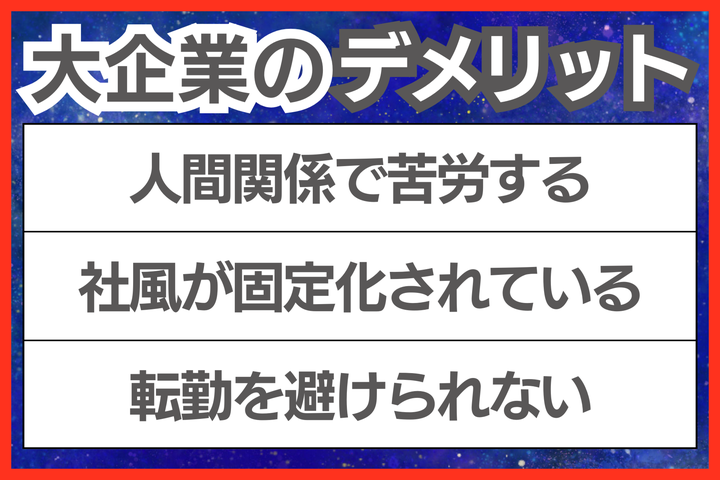

大企業で働くデメリット

一見、いいことばかりの大企業。しかし、数少ないもののデメリットも存在します。

こういった面も加味したうえで、応募企業を決めてください。

人間関係に苦労しやすい

大企業は社員の数が多い分、人間関係に苦労するケースもあるのだとか。

特に積極的に昇進をめざす人にとっては、同世代の社員全員がライバル。そのため人間関係がシビアになりやすいというデメリットがあります。

社風や企業文化が固定化されている

一般的に大企業は長い歴史を持っていることが多く、さらに社員の平均勤続年数も長めです。そのため、社風や企業文化が固定化していることが多いのだとか。

新しいアイデアを「これまでの慣例」を理由に却下されることもあり、人によっては大きなストレスを感じることになるかもしれません。

転勤や異動を避けられない

大企業と呼ばれる企業は、全国各地に支社・事業所を持っていることがほとんど。そのため、働いていると転勤を断れないケースもあります。

中小企業の場合、支社があっても主要都市がほとんど。しかし大企業の場合はそうとは限りません。こちらも人によっては大きなマイナス要素になりそうです。

まとめ:中途採用で大企業をめざすなら

メリットもデメリットもある大企業。しかしトータルで見れば、やはりメリットの方が大きいかもしれません。

最後に、中途採用で大企業をめざすためのコツを紹介します。

それは、学歴フィルターの少ない業界を選ぶこと。

もともと、大企業の求人倍率は非常に低くなっています。さらに一部の企業では学歴フィルターと呼ばれる、今さらどうしようもない制限をかける場合もあります。

しかし、一般的に、下記の業種は学歴フィルターが少ないと言われています。

小売業

サービス業

IT業界

運送業

建設業

中途採用で大企業をめざすなら、これらの業種がおすすめ。あとは有用な資格を取得することで、さらに合格率を上げることができるでしょう。

『ジョブリット』には大企業と中小企業、どちらの求人も満載です。転職を考えている方は、ぜひご覧ください。

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |

ジョブリットは未経験・学歴不問の求人情報を集めた求人サイトです。ドライバー職、営業職、ライン作業、建築作業員、フォークリ…