現代、急速な進化を続けているAI。Chat GPTやイラスト生成ソフトなど、AIを活用したソフトが数々リリースされています。

このままさらなる進化を遂げれば、人間の生活を楽に、そして豊かにしてくれることでしょう。

しかし、いいことばかりではないのがこの世の常。AIの発展に伴い、特定の仕事は今後10年でなくなると言われています。

そこで今回は、AIによってなくなる仕事/なくならない仕事を紹介します。

| AIによってなくなる/なくならない仕事 (ジョブリットメディア編集部調べ) |

| なくなる仕事・10選 |

| 事務職 |

| 銀行員 |

| タクシー/バス運転手 |

| 建設作業員 |

| 製造スタッフ |

| スーパー/コンビニ店員 |

| 薬剤師 |

| 警備員 |

| 清掃員 |

| なくならない仕事・10選 |

| 教師 |

| 保育士 |

| 営業職 |

| コンサルタント |

| 医師/看護師 |

| 介護職 |

| デザイナー/イラストレーター |

| カウンセラー |

| プログラマー/システムエンジニア |

今さら聞けない!そもそも“AI”ってなに!?

AIが仕事に与える影響を解説する前に、まずAIそのものを解説しておきましょう。

AIとは「Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)」の頭文字です。Artificisalとは「人工的な」、Intelligenceは「知能」という意味。つまり、日本語に訳せば「人工知能」ということになります。

Wikipediaでは以下のように説明されています。

人工知能(じんこうちのう、英: artificial intelligence)、AI(エーアイ)とは、「『計算(computation)』という概念と『コンピュータ(computer)』という道具を用いて『知能』を研究する計算機科学(computer science)の一分野」を指す語。

(出典:Wikipedia「人工知能」)

ちなみに、「AI」の名付け親はアメリカの計算機器学者、ジョン・マッカーシー。彼は1956年に世界初となる人工知能に関する国際会議を主催しました。

意外とバラバラ?AIの定義

先述のとおり、日本では人工知能と呼ばれるAI。しかしその定義は辞典や論文により異なるようです。

しかし、本記事はAIを考えることが目的ではありません。できるだけシンプルに解説しようと思います。

先ほど紹介したWikipediaの「人工知能」記事。その“概要”欄にはいくつかの定義が解説されていますが、その中から『広辞苑』の定義・解説を抜粋します。

「推論・判断などの知的な機能を備えたコンピュータ・システム」

(出典:Wikipedia「人工知能 #概要」)

要するに、ある程度の情報を与えればコンピュータ自らが推論・判断を下す。それがAIということです。

AIができる(得意な)こと

AIができることは、進化に伴い日々増えていきます。その中でも、現代のAIが特に得意なのは下記の3つです。

大量のデータ処理

特定のルールに沿った作業

多くの情報の中から共通点を見つける作業

データ処理にかんしては、現時点で速度も正確性も、人間よりも明らかに上回っています。また特定のルールに則り最善手を考えることも、AIの得意分野です。

これらの特性を活用した例としては、将棋や囲碁、チェスなどのゲームが挙げられます。AI自体の進化はもちろん、演算処理能力の向上も手伝い、今では最強レベルの棋士でも勝てないと言われるほどになりました。

また共通点を見つけることもAIが得意とする領域。先ほど挙げた写真抽出のほか、ショッピングサイトの「おすすめ商品」の表示も、この特性の活用例です。

AIができない(苦手な)こと

「できること」を見ていると、すでに人間がAIに勝てるものがほとんどないと感じるかもしれません。

ただ、AIにも苦手や弱点があります。そしてその改善には、もう少し時間がかかりそうです。

パーソナルな事例の分析

感情の動きなどの分析

クリエイティブな作業

AIは与える情報が多いほど、精度が高まります。逆に言えば、サンプルを集めにくいパーソナルな事例だと、不正確な分析に留まります。

そのため、感情の動きをとらえたり、人の気持ちを汲み取ることも苦手です。これも同じ理由かもしれません。

またクリエイティブな作業も苦手です。対話型チャットであるChat GPTやイラスト生成ソフトなどがどんどんリリースされているものの、まだ人間に勝てるレベルではありません。

ちなみに、もう1つ不得意なことがあります。それは“イレギュラーに弱い”こと。理屈に沿わない「ひらめき」のような発想はできないことも、クリエイティブな作業が苦手な理由の1つかもしれません。

これらの得意/不得意を把握したうえで、AIが仕事に与える影響を考えていきましょう。

“なくなる”と“減る”を見極めよう!なくなる/なくならない仕事ランキング

今回、AIによりなくなる仕事となくならない仕事を考えるうえで、さまざまなサイトを参考にしました。

その中で印象的だったのは、野村総合研究所の研究結果のタイトルです。

日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に

(出典:株式会社野村総合研究所ニュースリリース(2015年12月2日)より)

ちなみにこの試算では、10~20年後に代替可能と推定。リリース自体が約10年前ですから、そんな未来が目前に迫っているということです。

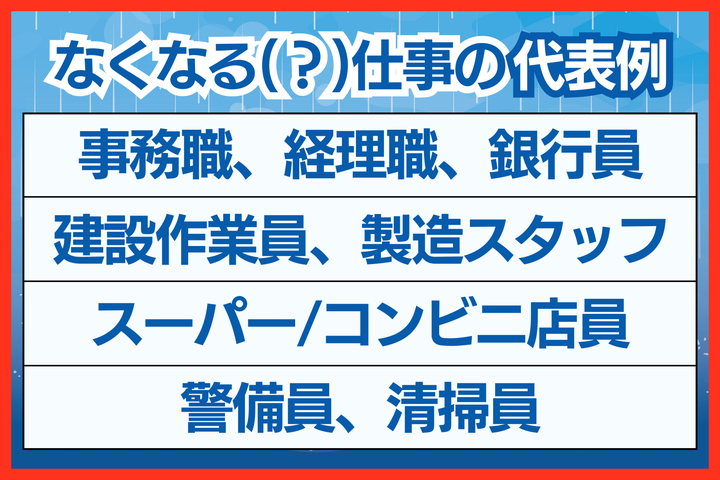

AIによってなくなる、もしくは減る仕事

では、実際にどんな仕事がなくなる、または減るのか。ジョブリットメディア編集部では、下記の10職種をピックアップしました。

ただし、あらかじめ注意しておきます。センセーショナルに「なくなる」と言われがちですが、実際にゼロになることはまずありえません。また減ると言っても、高齢化に伴い労働可能人口も減少しているため、「仕事を得にくくなる」ということでもありません。

下記の職種に関しては、求人数がある程度減少すると同時に、業務上で求められる役割が変化する。そう捉えていただければ幸いです。

| AIによってなくなる(減る)仕事 (ジョブリットメディア編集部調べ) |

| 事務職/経理職 |

| 銀行員 |

| 建設作業員 |

| 製造スタッフ |

| スーパー/コンビニ店員 |

| 薬剤師 |

| タクシー/バス運転手 |

| 警備員 |

| 清掃員 |

ここからは共通するポイントがある仕事をまとめつつ、減っていく、もしくは役割が変わっていく要因を解説していきます。

事務職/経理職、銀行員

これらの職業に共通するのは、データ管理や計算など、AIが得意とする領域の作業が多いこと。そのため、AIの活用が比較的容易だと考えられています。

また銀行員にとっては、キャッシュレス化の進行やリアル店舗を持たない金融機関の増加も、人員削減の一因になるかもしれません。

どの職種も重要性の高い仕事であることに変わりはありません。それでも自動化・効率化が進み必要な人員が少なくなる職種ではあると言えるでしょう。

建設作業員、製造スタッフ

この2つの仕事は、AIやロボットの活用が急がれる職種の代表例と言えるかもしれません。なぜなら、人手不足に悩んでいる業界だからです。

特に建築業界の人手不足は深刻化しています。詳細は「建築・土木作業職」解説記事をご覧いただきたいのですが、2024年6月時点での有効求人倍率は建設作業員で4.89倍、鳶工で8.86倍という数値になっています。

また工場で作業する製造スタッフも、AIの活用で大きなメリットを受け取れる職種。すべてを自動化できれば不眠不休での稼働が可能になるので、メーカーの製造効率は大きく向上するでしょう。

しかし、それ以上のメリットが存在します。それは、両職にはびこる「体力的にきつい」というイメージを変えられること。

体力的にきつい仕事、拘束時間の長い仕事はロボットに任せて、人の手が必要になる部分だけを人間が担当する。実態もイメージも良化する、人手不足対策への最善手と言えるかもしれません。

もともと自動化に熱心な職種であり、現在もAI化・ロボット化が進んではいますが、さらなる加速が望まれる職種です。

スーパー/コンビニ店員、薬剤師

これらの職種も、AIの導入・活用がイメージしやすい職種と言えるでしょう。その代表例にはセルフレジの普及が挙げられます。

またコンビニや薬局では、決められた場所に決められた商品を陳列します。そしてそれは、AIの得意分野です。

高齢者が多い地域では有人レジの需要は残りそうですが、都心部を中心にAI化の流れは進んでいくでしょう。

タクシー/バス運転手

現時点ですでにほぼ完成しているとも言われる自動運転。それならば、これらの職種はもうすぐなくなると考えるかもしれません。

しかし、特に日本では、まだしばらく時間がかかると予想します。それは、万が一の事故を極端に恐れるという国民性があるからです。

とはいえ、いずれは自動運転が広まるでしょう。その場合、まずは停車する場所が決まっている=ルートを固定化しやすいバスから自動化されるのではないでしょうか。

警備員、清掃員

この2つは、どちらかというとAI化、自動化を期待したい職種です。特に警備員は、ロボット化できれば人体への危険を大きく低減することができます。

また清掃員の中でも、特に高所の窓ガラス清掃などは、万が一の際に大きな危険を伴います。

どちらの職種も実務はAIやロボットに任せて、人間は必要なときだけ出動する。そんな形がむしろ理想的な職種ではないでしょうか。

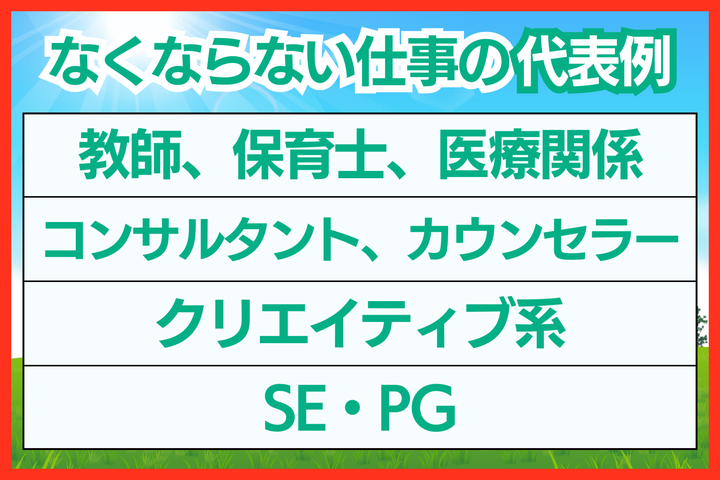

AIが進化してもなくならない仕事

ここからは、AIの影響が少なそうな職種を紹介していきます。

先ほども書きましたが、現時点でAIはまだまだ完全ではありません。苦手な領域も多く存在します。

そんな中、ジョブリットメディア編集部が選ぶ「なくならない仕事」は下記の10職です。

| AIによってなくならない仕事 (ジョブリットメディア編集部調べ) |

| 教師 |

| 保育士 |

| 医師/看護師 |

| 営業職 |

| コンサルタント |

| カウンセラー |

| 介護職 |

| クリエイティブな職種 |

| プログラマー/システムエンジニア |

こちらも共通点ごとにまとめて紹介していきます。

教師、保育士、医師/看護師

コミュニケーション能力と感情の機微を受け止める能力が求められる教育や保育の仕事は、AIが代替しにくい仕事の代表例です。

先ほども説明したとおり、サンプルを集めにくいパーソナルな事例の判断はAIが苦手とするところ。対象となる幼児や学生・生徒を相手に、間違った指示・教育による悪影響を与えるわけにはいきません。

また医療関係もAIに任せるのは少し怖い分野。情報不足による判断ミスが生命にかかわってしまうからです。

現時点でのAIの特性を見る限り、当分は安泰な職種と言っていいでしょう。

営業職、コンサルタント、カウンセラー

高度なコミュニケーション能力を必要とする営業職。複合的な判断から最適解を導き出すコンサルタント。1人ひとりの精神状態を把握し専門的な助言を行うカウンセラー。

これらはいずれもAIが代替しにくい職種と言えます。

今後、AIがさらに進化し、人の心の機微を読めるようになったとしても、それぞれの職種に就く人をサポートする立場に留まるのではないでしょうか。

クリエイティブな職種

イラストレーターやデザイナー、静止画/動画のカメラマン、ライター、作詞家・作曲家などなど。これらの職業には発想力や独創性が求められます。

しかし、AIは与えられた情報を元に判断するのは得意なものの、“0から1を産み出す”のは苦手。そのため、クリエイティブな職種には向かないと言われています。

実際、近年はAIが音楽や小説などを作れるまでに進化しましたが、それはあくまで既存の情報の再構築に留まります。

クリエイティブな作業をAIが人間同様に行えるようになるには、まだまだ時間がかかりそうです。

プログラマー/システムエンジニア

これはジャンルによってまちまちかもしれません。ただ、AIを活用するにはそのAIに情報をプログラミングする人間が必要であるため、エンジニア職はむしろ増加するのではないかと言われています。

特に日本はAIの専門知識を持つ人材が少なく、需要に対して供給が足りていない状態にあります。

今後、さらに需要が増えそうで、しかも人手不足。ある意味では、とても狙い目の職種と言えるかもしれません。

まとめ:AIが社会を変えても“なくなる”仕事はあまりない?

AIの特性を前提に、なくなる仕事/なくならない仕事を考えてみました。

しかし、実際のところ、本当の意味で「なくなる」仕事はほとんどないでしょう。

実際、野村総合研究所の衝撃的なニュースリリースから10年弱が経ったものの、「なくなった」仕事はありません。そして今後も、減ることはあっても、ゼロにはならないものばかりでしょう。

ただし、AIがさらに進化を遂げた場合、多くの仕事で求められるスキルが変化するかもしれません。

もしかすると今後は、AIに正しく情報を与えられる人が重宝される世界が近づいているのかも。

そんな時代にも対応できるように、『ジョブリット』で自身に合ったお仕事を探してみてはいかがでしょうか。

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |

ジョブリットは未経験・学歴不問の求人情報を集めた求人サイトです。ドライバー職、営業職、ライン作業、建築作業員、フォークリ…