もうすぐ成人式ですね。

このコラムをいくつか読んでくださっている方ならお分かりのとおり、書いている“ぼく”は昭和生まれのまごうことなき《おじさん》です。

だから成人式っていうと1月15日のイメージ(1999年までは今と違い1月15日に固定されていました)ですし、年齢も20歳になった人が対象だと思いがちです。

いや、ぼくが成人式を迎えたころにはもう1月第2月曜日だったんですよ。ただ、やっぱり子どもの頃からの“常識”ってアップデートできないもんですね。

まあ、そんなことはさておいて。

今回は2024年に成人式を迎えた人たちの「将来の夢」を調べてみました。

これを読んでくださる“あなた”は、どんな夢を持っていましたか? そしてそれを実現できましたか?

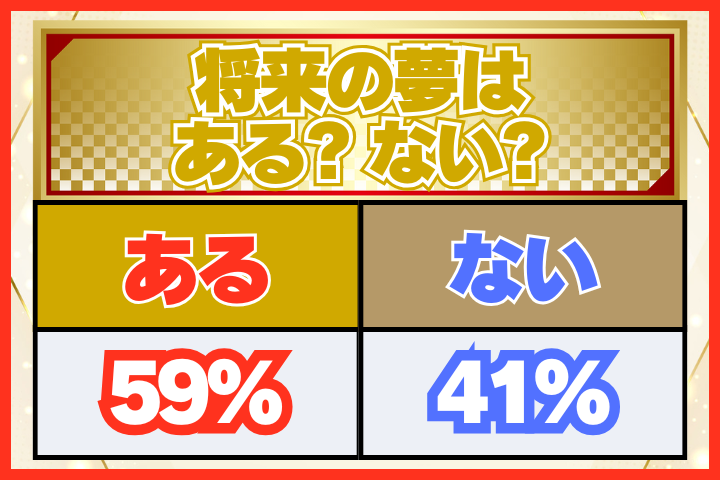

衝撃!4割以上が将来の夢を見つけられていない!

ということで、今回はこちらのサイトを参考させていただきます。

>PR TIMES様『【2024年最新!将来の夢調査】将来なりたい職業&上司になって欲しい芸能人TOP10!』

株式会社アイ・エヌ・ジーのプレスリリース(2024年5月16日 11時00分)【2024年最新!将来の夢調査】将来なりた…

主にプレスリリースやニュースリリースを配信するPR TIMES様が2024年5月に公開した記事ですね。

まずはこんな質問の結果を見ていきましょう。

将来の夢はある? ない?

あらためて書くと、アンケートの対象者は2024年1月に成人式を控えていた、当時18歳ないし早生まれの17歳。つまり、その多くが高校生なんですね。

ということは、将来の夢がない、もしくは見つかっていない高校生が4割以上いるということ。

おじさん的に言うならば、実現の可否はともかく、とりあえずなにかしらの夢があっていいと思うのですが……この辺はぼくが高校生だったころよりも、今の子たちのほうがリアルを生きていると言えそうです。

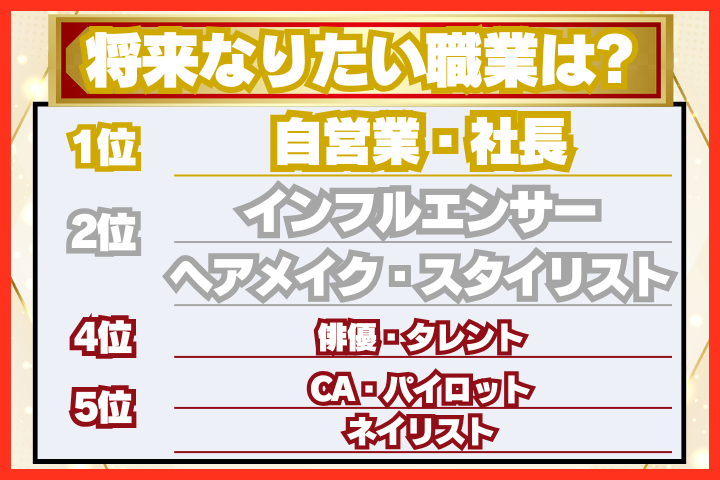

将来なりたい職業は?

なりたい職業の結果は「夢」のあるものが中心ですね。

そもそも、こういった題材のコラムを書こうと思ったきっかけは、おとといアップされた「小学1年生とその保護者の就きたい/就いてほしい職業ランキング」の記事を読んだからなんです。

でも、こうやって調べてみたら、高校生のほうが夢を追っているような気がして、なんかうれしいけど不思議な気持ちになっちゃいました(笑)。

ただ、PR TIMES様の元記事をご覧いただくと分かるのですが、どれも結構接戦なんですよね。

夢と現実のはざまにいる。そう考えると、おじさんのぼくから見ても高校生らしくてとても好感が持てます。

上司になってほしい有名人は?

正直に申し上げて、ぼくはテレビやYouTuberってほとんど見る機会がないんですよね…。

さすがに登場する方々のお名前や顔は分かりますが、どういう性格で、どんなところが受けているのかとなると、ほとんど予想がつきません。

ただ元記事のコメントを読む限り、女子高生は比較的ルックス重視、男子高校生は明るさ重視、という印象を受けました。

現時点で18~19歳の方たちが素直に選ぶとこうなるのですから、ルッキズムがなくなることはしばらくないのかもしれません。

ちなみに、ぼくらの世代で「理想の上司」というとビートたけしさんや所ジョージさんが常連だった記憶なのですが、お笑い芸人さんのランクインは7位の明石家さんまさんだけ。

もうひとつ、上位常連だったスポーツ選手も同じく7位の大谷翔平選手だけ。

その代わり(?)、俳優さんにタレントさん、アイドルさんにモデルさん、さらにはYouTuberさんと、ジャンルの偏りがなくなってきた印象もあります。

なんとなくですが、生き方や憧れる対象の多様化という意味では、やはり時代の変化を感じる結果でした。

100年前の憧れの仕事は?

もともと、頭の中でざっくり考えていた構成では、ここでぼくが高校生くらいだったころの憧れの仕事のイメージを書こうと思っていました。

でも、時代の変化っていうワードが自然と出てしまったので予定を変えて、ぼくの時代よりもさらに大昔のことを調べてみました。

いや、別に思ったより文字数が少なかったからではないですよ?

男性の“憧れ”は今では当たり前の職業!

ここで参考にしたのは、こちらのサイトです。

21世紀の今、日本には様々な職業があります。 IT関係のエンジニア、アイドルや声優などの芸能人、ゲームクリエイター、…

なんと第二次世界大戦と呼ばれる戦争よりさらに古い時代、およそ100年前の「憧れの職業」を調査してくださってます。

こちらで紹介されている、男性が憧れる仕事は……「サラリーマン」。

皆様的には意外でしょうか? ぼくとしてはとても納得です。

というのも、サラリーマンって今よりもっと「最先端」なイメージだったことは、昭和末期生まれのぼくでも知っているからなんですね。

昔のサラリーマンを現代に置き換えると?

ぼくが子どもの頃、サラリーマンはもう当たり前の存在でした。たとえばぼくの親父も、もちろん普通のサラリーマンでしたし。

でも、戦前や戦後直後を題材にしたドリフターズのコントでは、サラリーマン=高給取りみたいに描かれていたんですよね。

それを見てぼくは「昔のサラリーマン=現代(ぼくが子どもの頃)のビジネスマン」だと認識していた記憶があります。

要するに当時、ビジネスマンはサラリーマンの上位種みたいなイメージだったんですよ。やっている仕事のレベルが高い代わりにお給料も高い、みたいな。

これ、今でも通じるんですかね?

もし通じないのならば、現代に置き換えると……スタバでMacBook Airを操りながら優雅に仕事をこなすような、いわゆる“意識高い系のシゴデキ”さんだけを指す、くらいに思っておいてください。

あとはあれですね。大手の外資系企業に勤めるエリートさん、っていうのも近いかもしれません。

今なら差別? 女性限定の仕事も大人気だった!

念のため書いておきます。ここで紹介する仕事は100年以上、前のもの。今なら性差別と叩かれるかもしれませんが、当時は「女性は女性用の仕事をするもの」みたいな感覚があったということを前提にお読みください。

「戦前の女性にとって憧れの仕事」を考えたところ、真っ先に思いついたのがエレベーターガール。通称“エレガ”です。

これは当時まだそれほど普及していなかったデパートで、これまた普及する前のエレベーターを操作し、「上へまいります」「○階、紳士服売り場でございます」などと案内する女性ですね。

ぼくが子どものころは、まだときどき見かけました。現代で見ることはないですが、エレベーターでは自動音声が流れてエスカレーターで流れないのは、エレガの名残かもしれないと勝手に思っています。

昔も今も「最新」と「人気」が重要!

エレガがなぜ人気だったかというと、まず大手デパートという職場環境。今でもそうですが東京なら渋谷のヒカリエとか、大阪ならあべのハルカスとか、名古屋なら…うーん、思いつきません。

ま、そういう最新の人気施設で働けること自体が、ひとつのステータスですよね。

しかも操作するのがこれまた最新の乗り物であるエレベーターというのもポイントだったでしょう。

そしてもうひとつ、まだ和服が当たり前の時代に、エレガはおしゃれな洋装でしたから。

もうね、ぼく的にはこのイラストの衣装が、まさに「エレガ!」って感じです。あくまでイメージですけど。

ただ、元記事を読む感じ、エレガ以上に人気の仕事があったようですね。

100年前に大人気だった仕事とは?

エレガより人気が高かった(らしい)仕事。それがタイピストです。今でいう事務職の一部、データ入力の仕事ですね。

ところで皆さん、タイプライターってご存じですか? こんなやつです。

初めて日本語式のタイプライターが登場したのが1915(大正4)年なのだとか。元記事から見た「100年前」とは1918年前後ということになりますから、まさに最新の仕事と言えるでしょう。

ちなみに、戦後もしばらくはタイプライター及びタイピストが活躍していましたが、80年代頃からより高性能なワードプロセッサー、通称“ワープロ”が登場し、その役目を終えます。

さらにその15年後くらいにはパーソナルコンピューター、今でもおなじみの“パソコン”が大衆化し現在は小樽…ではなく、現在に至るわけですね。

お若い方には分からないでしょうが、ぼくが子どものころも「パソコンが使える=最先端、かっこいい」、「インターネットが使える=すごすぎる!天才!」みたいな感覚だったんですよ。

多分ですけど、100年前の日本人はタイピストに対して、そんなイメージと憧れを持っていたんではないでしょうか。

結局どんな仕事を選べばいいの?

ということで、無事に文字数も埋められたので、本題です。

おとといアップされた記事によれば、現代の子どもが憧れるのは男の子がスポーツ選手、警察官、消防士。女の子はケーキ屋・パン屋、芸能人、保育士でした。

一方、成人したばかりの人たちが憧れるのは自営業や社長、インフルエンサー、ヘアメイク・スタイリスト。

そして100年前にさかのぼると、人気が高かったのはサラリーマンやタイピスト、エレベーターガール。

こうしてみると、本当にばらばらですね(笑)。

“ぼく”が子どもの頃はどうだった?

正確なデータが見つけられなかったので、あくまでぼくの印象です。そしてぼくの印象ほど信用できないものはないので、あまり信じすぎずに読んでください。

ぼくの周囲で人気があったのは、外資系企業>IT・ベンチャー企業>大企業というイメージでした。

逆にまったく人気がなかったのは公務員。なんとなく、ITバブルが続いて景気が上向くんじゃないかと思われていた時代だった分、年功序列のイメージが強すぎて嫌われたのでしょうか。

大企業より外資やベンチャー系が人気だったのも、「俺は活躍できる=成果を正当に素早く評価してくれる会社がいい」という当時の思想のあらわれだった気がします。

ちなみにぼくは当時からやりたいことが明確にあったので、これらには目もくれず大手レジャー会社に就職。しかしやりたいことをやれない部署への配属が決まってしまい、ぴったり1年で退職したのは過去に書いたとおりです。

“根拠のない自信”はいつの時代でも必要!

いろいろ並べてみて、共通点を1つ見つけました。

「夢」に近い小学生の憧れはともかく、現代の若者がめざす社長やインフルエンサー、100年前の若者がめざした“最先端”っぽい仕事、ぼくら世代の外資・ベンチャー。

どれも「俺/私ならできる!」という根拠のない自信が根底にある気がするんですよね。

そして、それはとても大切なことだと思います。だって、できるのかできないのかも、それから本人に合ってるのかどうかも、やってみないと分からないですからね。

実際、ライターなどの文字周りの仕事を続けているぼくだって、始める前は自信もなかったし、そのための努力をしていたわけでもありません。

ぼくの場合、拾ってくれる会社がそこしかなかった、という悲しい現実のもと始めただけです。それが16年以上経った今、この仕事に就いてよかったと心から思えている。この事実は、世の中ってどうなるか分からない、そんなことの証明ではないでしょうか。

もちろん、現実的に夢が叶う可能性は低いかもしれません。

でも、「チャレンジしたけどダメだった」のか、「挑戦する前にあきらめた」のかで、意味合いはまったく変わるとも思うんですよ。

皆さん、やりたいことにチャレンジしてみてください。やらないであきらめると悶々とするけど、やってダメなら区切りをつけて次に進めると思いますからね。

まとめ:「Z世代」の印象が大きく変わりました

最初、4割近くが将来の夢を持っていないと知って驚きましたが、全体的にZ世代への印象がいい意味で大きく変わる結果でした。

前にコラムで書いたとおり、ぼくには若い子たちはチャレンジが苦手という勝手なイメージがありました。

でも、令和の新成人の「夢」を見て、そんなことないかもしれないと思えました。

ただ、これはあくまで夢ですからね。実際にチャレンジしてくれるかどうかが重要です。

一度しかない人生だから、失敗したくない。その気持ちもよーーーく分かります。ぼくだって、いい年して今さらしくじりたくはないです。だって、おじさんには残された時間が短いですからね。取り返しがつきません(笑)。

でもね、一度しかないからこそ、チャレンジもしてほしいんですよね。

世代が違いすぎるので参考にならないかもしれませんが、ぼくは挑戦しなかったことを後悔している人は何人も見てきましたが、成功・失敗を問わず挑戦して後悔している人を見たことはないんですよ。恋愛がらみ以外で(笑)。

皆さんもぜひ夢に向かって素直に、そして積極的にチャレンジしてください!

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |