生まれたときにはすでに携帯電話やスマートフォンが普及していて、家庭に固定電話がなかった。社会人の中にもそんな世代も増えてた昨今、若年層を中心に問題になっていることがあります。

それが、会社にかかってきた電話を取れない新人が増えたこと。

社会人となれば、電話対応を求められるケースが増えます。

また電話に出れた方がいいのは、就職活動中も同じ。応募した企業から電話連絡が来ることもあるからです。

しかしこれは悪いことばかりではありません。そこで正しい対応ができれば、ライバルに対してアドバンテージを得られることでしょう。

そこで今回は、受け方やかけ方といった電話対応の基本を、例文と合わせて紹介いたします!

電話対応が正しくできれば大きなアドバンテージに!

電話が苦手という声を、20代前半の若年層から特に多く聞きます。それ自体は、子どもの頃から電話に慣れる環境になかったので、当然かもしれません。

しかし、みんなが苦手なことをあなた“だけ”がしっかりできれば、大きなアドバンテージが生まれるはず。

入社後はもちろん、転職/就職活動にも役立つ電話対応。その苦手意識をなくすために、まずは言葉の意味から正しく理解しましょう。

電話“対応”と電話“応対”、どっちが正しい?

本記事ではすでに「電話対応対応と応対はどちらが正しいのか、辞書から意味の違いを考えてみましょう。

【対応】

周囲の状況などに合わせて事をすること。

引用:goo辞書『対応』より【応対】

相手になって、受け答えすること。

引用:goo辞書『応対』より

かんたんにいえば、違いは「相手が人に限定されるかどうか」。

“対応”は人に限らず、モノや現象に対して状況に応じた処置を取ることをさすのに対して、“応対”は相手に合わせた受け答えなので基本的に「人」に限定されます。

電話を受けるだけなら“応対”でも間違いではありませんが、社会人となるとこちらから電話をかけるシーンもあるため、「電話対応」と表現するほうが無難ということです。

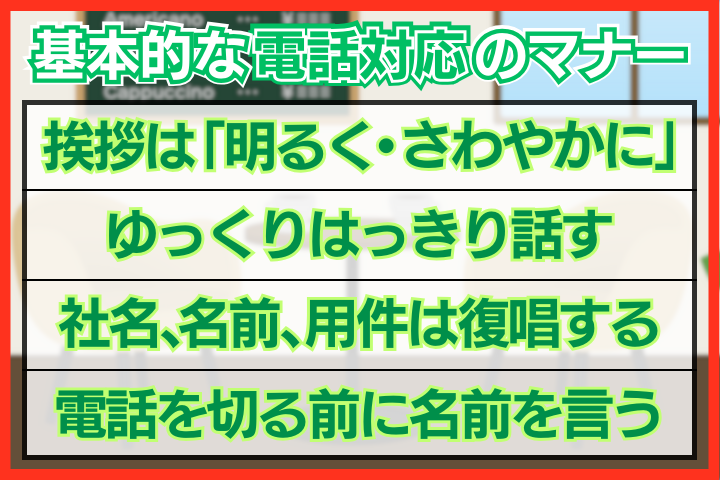

電話対応の基本的なマナー

NPO法人 日本サービスマナー協会によると、電話対応には5つのエチケットがあるそうです。

上記の記事からかんたんに抜粋すると、以下のとおりです。

②企業名、氏名はゆっくりはっきり伝える

③相手の企業名と名前を復唱する

④用件を復唱し確認する

⑤電話を切る際は再度名を名乗り、感謝の言葉を添える

電話では表情が伝わらないため、声がすべて。最初に①と②を徹底して、相手の気持ちがよくなるような対応をめざしてください。

もうひとつ、⑤について補足します。

基本的には「電話をかけた側」が電話を切るのがマナー。こちらも非常に重要なので、ぜひ覚えておいてください。

電話の基本的な流れ

電話対応を学ぶためにも、まずは基本的な流れを確認しておきましょう。

電話を受けるとき、かけるときの流れは、おおよそ下記のとおりです。

電話を受けるときの流れ

②相手の名前や用件を聞く

③要件に応じた対応を取る

(上司などに確認する、担当者に取り次ぐ、自分で答えるなど)

④電話を切る

電話をかけるときの流れ

②用件を伝える

②ーa 相手が担当者でなければ用件を簡潔に話して、取り次ぎをお願いする

②ーb 担当者が不在の場合は、希望の対応を伝える

(かけ直す、伝言をお願いする、折り返しをお願いするなど)

③電話を切る

電話対応のマナー

前述のとおり、電話に慣れていない若年層は、電話対応に不安を感じているかもしれません。

しかし、電話対応に必要なのは場数だけ。

これから紹介するマナーを予習したうえで経験を積めば、すぐに慣れることができますよ。

電話を受けるときのマナー

①3コール以内に出る

②大きな声でゆっくりはっきり話す

③こまめにメモを取る

④会社名、担当者名、用件は復唱する

⑤取り次ぐ際は必ず「保留」にする

⑥折り返す際は電話番号と希望の時間帯を確認する

⑦最後にもう一度名前を名乗る

⑧相手が切ったのを確認してから電話を切る

ここからは1つずつ、かんたんに解説します。

3コール以内に出る

相手からは会社の様子が分からないので、電話は早く出るほど好印象に繋がります。3コール以内、できれば1コールで出ることを心がけましょう。

どうしても3コール以内に出られなかった場合は、電話を取った際に「大変お待たせいたしました」と謝ることを忘れずに。

大きな声でゆっくりはっきり話す

電話では、口元の動きから言葉を予測することができません。電話の音声はただでさえ聞き取りにくいことも考慮して、いつも以上にゆっくり・はっきり話すことを意識しましょう。

こまめにメモを取る

相手に同じことを何度も聞くのはビジネスシーンに限らず失礼にあたる行為。

かんたんなことでも時間が経つと忘れてしまうことも多いので、些細なことでもメモを取っておくことをおすすめします。

会社名、担当者名、用件は復唱する

聞き間違いの可能性を考慮すると、本当に重要な部分は、メモを取るだけでは不十分。

会社名、担当者名、用件は必ず復唱して聞き間違いを防止しましょう。

取り次ぐ際は必ず「保留」にする

電話を受けていると、担当者への取次ぎを依頼されることが頻繁にあります。

そんなとき、受話器を手で押さえた状態で取り次ぐと、社内の会話が相手に聞こえてしまうかもしれません。

たとえ相手がすぐ近くにいたとしても、必ず一度保留にしてから取り次ぎましょう。

折り返す際は電話番号と希望の時間帯を確認する

取り次ぎと同じく依頼されることが多いのが、折り返し。

担当者が相手の連絡先を知っているとは限らないので、その際は相手の連絡先と希望の時間帯を確認しておきましょう。

最後にもう一度名前を名乗る

伝言や折り返しの依頼を受けたときはもちろん、そうでなくても責任を明確にするために、電話の終わり際には再度「○○が承りました」と名乗りましょう。

ただし、あなたがよく知っている方が相手の場合は、ここは省略しても問題ありません。

相手が切ったのを確認してから電話を切る

固定電話を切るときは予想外に大きな音が鳴ってしまうもの。電話を切るときは受話器を置くのではなく、フックスイッチ(受話器を置く部分)を指でゆっくりと押しましょう。

また先述のとおり、電話を切るのは「電話をかけた側」。今回は電話を受けたケースなので、相手が切るのを確認してから切電することを徹底してください。

電話をかけるときのマナー

電話をかけるときにも、守るべきマナーは存在します。

①メール連絡と使い分ける

②時間帯に気を付ける

③あらかじめ要点をまとめておく

④静かに電話を切る

ちなみに、重複するため表からは外していますが、大きな声でゆっくりはっきり話す、メモを取る、用件にかんする内容は復唱するなどは共通です。

メール連絡と使い分ける

電話は短時間でも相手の手を止めることになります。

伝達すれば済むなど、かんたんに終わる用件はメールで連絡するなど、電話とメールを上手に使い分けましょう。

時間帯に気を付ける

先ほども書きましたが、電話では相手の会社の様子を確認できません。

始業直後やお昼休憩、終業直前など、忙しいことが予想できるタイミングでかけることは控えるのがマナーです。

また、注意が必要なのが連休直後。年末年始やGWなどはもちろん、祝日が絡んだ3連休明けでも仕事が溜まっている可能性があるため、よほどの急用以外、午前中の電話は避けましょう。

あらかじめ要点をまとめておく

先ほども触れましたが、電話中は相手の手を止めることになります。必要以上に時間を取らせないよう、話の要点をまとめてから電話をかけましょう。

副産物として、用件の伝え忘れを防止する効果もあります。

静かに電話を切る

繰り返しますが、電話を切るのは「電話をかけた側」。あなたが電話をかけた場合、あなたが切らないと相手はいつまでも待つことになってしまいます。

そのため用件が終わったら速やかに電話を切ることになりますが、電話を受けたときとは異なり、相手は通話状態なのでより静かに電話を切ることを意識してください。

ちなみにフックスイッチはゆっくり優しく押し込むと静かに電話を終わらせることができます。

ケース・パターン別の例文

ここまで紹介してきたマナーは、電話に慣れている人にとっては当たり前のものばかり。そして「基本」という意味では、これで充分なはずです。

しかし、電話が苦手な人にとっては、むずかしいと感じる部分もあったかもしれません。

そこで最後に、実際の電話対応で使える例文を紹介いたします。

電話を受けるときの例文

ここではかかってきた電話の応対に使える例文を紹介します。

慣れるまではこちらをそのままトレースしつつ、徐々に自分が話しやすい言葉へ置き換えていくといいでしょう。

あいさつ

「お電話ありがとうございます。○○株式会社、営業部、△△(名前)でございます」

3コール以上、待たせた場合

「大変お待たせいたしました。○○株式会社、営業部、△△(名前)でございます」

【注意】

一般的に使う「もしもし」はビジネスシーンではマナー違反なので使用しません

取り次ぎを依頼された場合

「ただいまお繋ぎいたしますので、少々お待ちくださいませ」

自分が取り次がれた場合

「お電話代わりました。営業部の△△(名前)でございます」

電話を保留する場合

【注意】

実際に保留ボタンを押すのは、相手の了解を得たあと

担当者が不在の場合

【注意】

どこに出かけているなど、担当者の細かい行動を伝える必要はありません

折り返しを依頼された場合

(連絡先を聞いたあと)

「000-0000-0000(電話番号を復唱)ですね。かしこまりました。ご都合のよろしい時間はございますか?」

相手の会話が聞き取れなかった場合

電話を切るとき

(不明点がないとき)

「本日は私△△(名前)が承りました。お電話ありがとうございました。失礼いたします」

電話をかけるときの例文

あいさつ

「いつもお世話になっております。○○株式会社、営業部、△△(名前)と申します。□□部の☆☆様はいらっしゃいますでしょうか」

担当者の携帯電話にかけるとき

「いつもお世話になっております。○○株式会社、営業部、△△(名前)と申します。○○の件でご連絡させていただいたのですが、ただいまお時間よろしいでしょうか」

【注意】

たとえこちらの携帯電話からかけたとしても、相手が番号を登録しているとは限りません。必ず社名と自分の名前を名乗りましょう

担当者が不在の場合

「恐れ入りますが、☆☆様へ伝言をお願いできますでしょうか」

折り返しをお願いする場合

「恐れ入りますが、お戻り次第で結構ですので、○○の件で☆☆様に折り返しのご連絡をいただきたいとお伝えいただけますでしょうか」

あらためてかけ直す場合

「こちらから改めてご連絡を差し上げますので、☆☆様に電話があった旨をお伝えいただけますでしょうか」

電話を切るとき

まとめ:慣れれば驚くほどかんたん!

新人さんに最初にお願いするのが、電話対応。そんな職場も多いのではないでしょうか。

これには2つの理由があると考えられます。

1つめは、名前を覚える/覚えてもらうこと。新人さんは取引先の担当者の名前を知らないし、相手も新人さんのことは知りません。そのため電話対応を通してお互いになんとなくでも名前を覚えてもらうのです。

また、電話対応中にはその人の性格が出るものです。

「Aさんは機嫌がいいときと悪いときの差が激しいな」。「Bさんはいつも優しいな」。「Cさんは結構しっかりした人かも」。

名前だけでなく人となりまで事前に把握できると、その後の業務がやりやすくなるでしょう。

そして2つめは、重要なわりに難易度の低い業務だということ。

固定電話に触れてこなかった若年層にはぴんとこないかもしれませんが、電話で話すことは対面となにも変わりません。

例文を紹介するにあたりできるだけ堅くしっかりした文章にしましたが、実際のところ、丁寧さを意識すれば大きな問題は起こらないはず。

今、「電話が苦手」と思っている方のほとんどは単に慣れていないだけなので、恐れることなく電話対応にチャレンジしてください。

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |