前回、『シゴト図鑑』の第16弾として、ドライバー職を解説しました。

一般的に「残業が多い」「休日が少ない」というイメージを持たれがちなドライバー職。今回はその実情を、公的機関の調査結果をも…

この記事では未経験OK×学歴不問だけの求人サイト『ジョブリット』で“ドライバー”にカテゴライズされている9職種をまとめて紹介した都合上、どうしても1つひとつの職種を細かく解説することができませんでした。

そこでこれから2回にわたり、皆さんが特に気になるであろうポイント、小型、中型、大型のトラックドライバーを比較しながら解説します。

前半となる今回は区分別のトラックの大きさと、運転に必要な免許証の種類を紹介。

ドライバーの仕事に興味をお持ちの方は、必ず参考にしてください!

何トンから“大型”になる?それぞれの車両サイズを解説!

大型ドライバーが運転するのは大型トラック。それは中型ドライバーも小型ドライバーも同じです。

では、大型トラックとは何トンくらいの大きさのトラックでしょうか?

反対に、よく聞く4tトラックとは、何型トラックなのでしょうか?

まずは区分ごとに乗ることになるトラックのサイズから解説していきます。

トラックの大きさは“積載量”で表す!

区別ごとのサイズを解説する前に、トラックの呼称が何を表しているかを説明しておきます。

先ほど書いた4tトラックのように、小型・中型・大型ではなく、数字でトラックを表すことがよくあります。そしてこの数字(重さ)は、そのトラックの最大積載量をさしています。

つまり4tトラックは荷物を4トンまで積み込めますし、2tトラックならその半分、10tトラックなら倍以上を一度に積み込むことができるわけです。

このあと解説しますが、トラックはサイズにより積載量以外にも車両の重量や定員数なども異なりますが、○tトラックとは積み込める荷物の量(重さ)を表すことを覚えておいてください。

小型トラックの解説

今回、紹介するトラックの中でもっとも小柄なのが小型トラック。こちらは積載量1~3トンのクルマのことで、その中でも特に多いサイズが2tトラックです。

車両総重量…5.0トン未満

最大積載量…3.0トン未満

全長…4.7メートル以下

積載量が少ないということは、車体も小さめ。全長は4.7メートル程度のものが中心で、この数値は普通車の平均と変わりません。

(※一部、“ロングタイプ”と呼ばれる全長6メートル前後の車種もあり)

当然、運転のしやすさも圧倒的で、ドライバーデビューにぴったりなサイズと言えるでしょう。

一方で、宅配便やネット通販の商品の配送に重宝されることから都心部や住宅地を走行するケースが多く、より丁寧な運転が求められるという特徴も持っています。

中型トラックの解説

小型トラックよりワンサイズ大きい中型トラック。積載量の幅が広く4~11t未満までとなっていますが、もっともよく見かけるのは4tトラックでしょう。

車両総重量…11.0トン未満

最大積載量…6.5トン未満

全長…12メートル以下

ちなみに中型トラックの全長は12メートル以内と定められていますが、標準的な4tトラックの全長は6メートル程度。普通車や小型トラックよりは長いものの、慣れてしまえばそこまで運転に困ることがないのもうれしいポイントです。

荷物を多く積めるわりに、運転しやすい。大型と小型の“いいとこどり”をしたようなサイズであるため、求人数が多いことも特徴と言えるでしょう。

ちなみに中型トラックとなると近距離配送だけではなく、高速道路を利用した中距離・幹線輸送を担うこともあります。

中型の派生形!“増しトン”ってなに?

中型トラックの一部には、車両重量を工夫して最大積載量を増やす“増しトン”トラックが存在します。

一般的には6トン、もしくは8トンまで増量することが多いのですが、サイズ次第で必要となる免許が変わるため注意が必要です。

大型トラックの解説

ドライバーの花形とも言えるのが大型トラックの運転手。名前のとおりもっとも大きいサイズのクルマを操ることになります。

車両総重量…11トン以上

最大積載量…6.5トン以上

全長…12メートル以下

こちらはサイズの規定に上限がなく積載量は6.5t以上と定められています。一般的には10tトラックと呼ばれる積載量10t程度のものが多く、全長は9~11メートルほどのクルマが中心です。

小型・中型よりも重い荷物を大量に運べることから、運転時間の長い長距離運行に用いられる傾向にあります。当然、1日で運びきれないケースも出てくるため、車中泊が発生しやすいこともこのカテゴリの特徴と言えるでしょう。

ただし「2024年問題」と呼ばれた法改正に伴い、ドライバーの労働環境はかなり改善されました。その分、残業代が減ったというデメリットもありますが、働きやすさという観点で言えば急速に良化している職種でもあります。

軽トラックってどこに分類されるの?

ここまでトラックの種類をサイズ別に紹介してきましたが、「あれ?」と思った方もいるかもしれません。

私たちの生活にもっとも身近なトラックとも言える軽トラック、いわゆる“軽トラ”はどこにカテゴライズされるのでしょうか。

先に答えを書いてしまうと、軽トラは小型トラックよりもさらに小さい規格。というのも、軽トラックは実は普通車よりもさらに小さい『軽自動車』の規格に合わせて作られたクルマなのです。

通常、トラックドライバーと呼ばれる仕事に就いた際に軽トラックを専門に運転することはほとんどない、と覚えておいてください。

あなたは答えられる?免許の種類はいくつある?

トラック運転手に限った話ではありませんが、ドライバーの仕事に必ず必要になるのが運転免許証。

では、皆さんは免許証にいくつ種類があるかご存じですか?

正解は大型、中型、準中型、普通、大型特殊、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付の9つ。

では、トラック運転手に必要な免許証はこのうちどれでしょう?

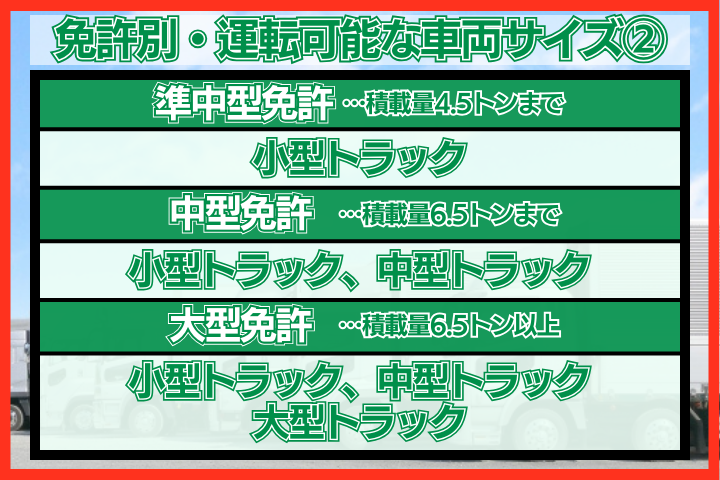

免許別:運転可能車両の早見表

必要なのは大型、中型、準中型、普通の4種類のいずれか……と考えた皆さん。正解ではあるものの、実はこれだけでは不十分です。

というのも、運転免許証を交付するにあたり必要な「道路交通法」は適宜改正されていて、その取得時期によって同じ免許でも運転できる車両の区分が異なります。

ここでは運転免許証の種類、及び取得時期別の運転可能車両を表で紹介いたします。

免許ごとに運転できるトラックのサイズは上記のとおり。

ただし、いくつか例外があるので、少し解説します。

中型免許で“増しトン”はアウト!?

先ほど解説した積載量を増やした“増しトン”。ベースが中型トラックなのだから中型免許で運転可能……と思いきや、最大積載量6.5トン、もしくは車両総重量11トンのどちらかをオーバーした場合は大型免許が必要になります。

一般的に積載量6tの増しトンが多いのは、中型免許で運転可能かつ輸送効率の向上という両取りをめざしてのもの。そのため規定に引っかかるケースは多くありませんが、8tなどの増しトンも存在するので、念のため覚えておいてください。

準中型免許で4トンは運転できない?

準中型免許は積載量4.5トンまで運転可能。にもかかわらず、表に「小型トラック」以外の記載がないことに疑問をお持ちかもしれません。

しかし現在、運行されている4tトラックのほとんどが車両重量8t程度なのに対し、準中型免許で運転できる最大重量は7.5トン。この規定に引っかかってしまうため事実上、中型トラックの運転はできません。

中型トラックドライバーをめざしている方は、準中型ではなく中型免許を取得するようにしましょう。

中型、大型免許の受験には条件あり!

大きな車両が運転できる免許証を取得し、選択肢を増やしたいという方もいるでしょう。

しかし、中型免許と大型免許の試験を受験するには条件があります。

中型免許…20歳以上、かつ普通免許取得後2年以上経過している

大型免許…21歳以上、かつ普通免許取得後3年以上経過している

つまり、免許取得後すぐに中型や大型免許を取得することはできません。なんらかのドライバー職に就きたい方は入社後、受験資格を得るまでは1tトラックやバン・ワゴンなどの乗用車で業務にあたることになるでしょう。

なお、年齢にかんしては期間が経過すれば自然とクリアできるので、気にする必要はありません。

ATとMT、どっちを取得するべき?

2023年時点で、日本国内で販売されている自動車の99%がAT車。そんな状況を反映してか、免許取得に際してAT免許を選択する方が大多数となっています。

実際、警察庁が発表している令和5年版「運転免許統計」によると、指定自動車教習所の卒業者のうち“MT車(限定なし)”を選んだ人が約26万人なのに対し、“AT車”を選んだのは約78万人。比率に直すとMT車24.9%に対してAT車は75.1%となっています。

また2026年以降、中型・大型免許にAT限定の区分を設けることも予定されているなど、今後ますますこの流れは加速していくでしょう。

しかし、あくまでドライバー職への就職/転職を視野に入れるならば、おすすめはMTでの免許取得。

たしかに商用車にもAT車が増えてきているものの、MT車もまだまだ活躍しています。MT免許を持っていればどちらも運転できるのに対して、AT免許では運転車両が限定されてしまうため、どちらが有利かは一目瞭然でしょう。

正直、現在AT免許を持っている人があえて限定解除を行う必要はありません。ただ、これから免許を取得されるのであれば、MT免許を取得するほうが就職先の選択肢が広くなるはずです。

まとめ:中型・大型免許は入社後に取得しよう!

小型・中型・大型。それぞれのトラックのサイズと必要な免許の種類はお分かりいただけたでしょうか。

平成19年以前に免許を取得した方であれば、特に他の免許がなくても4tトラックを運転できますが、そうでない方は選択肢を増やすために中型免許や大型免許を取りたいと考えるかもしれません。

しかし、前回も説明したとおり、ジョブリットメディア編集部では資格取得支援制度の整った会社に入社し、サポートを受けながら必要な免許を取得することをおすすめします。

もちろん、限定解除のために教習所へ通うことが悪いわけではありません。しかし中型免許で20万円前後、大型免許であれば30万円程度の費用がかかってしまいます。

その一部、または全額を会社が負担してくれる制度があるのですから、利用しない手はないでしょう。

ぜひ、制度を上手に活用して、一生モノのスキルをお得に獲得してください!

なお、次回は車両サイズ別の給与比較や平均賞与の紹介、さらには賃金の細かい内訳など、給与面に深く切り込んでいきます。

今回の記事、次回の記事をあわせて、ご自身がめざす職種を決めていただければ幸いです。

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |