前回は社会人にとって必要不可欠な電話の受け方・かけ方、例文などを紹介しました。そちらの記事を読めば、一般的な電話対応に困ることはほぼないでしょう。

若年層を中心に、電話対応が苦手な方が増えています。今回は電話の受け方・かけ方の流れやマナー、さらにはそのまま使える応対時…

しかし、社会人として電話対応をしていると、どうしても避けられないシーンが訪れるでしょう。

それが、クレーム対応。

もちろん、出会わないに越したことはないのですが、運悪くクレームの電話を取ってしまったとき、どう対応すればいいのかを解説していきます!

クレームを言う人の心理とは?

クレームを正しく処理するためにも、まずはなぜ人がクレームを言ってしまうのかを知りましょう。

2024年1月に公開されたマイナビニュースの記事によると、クレーマーの心理・性格は以下のとおりだそうです。

①怒りやすい

②自分を認めてもらいたい

③自分が偉い人だと相手に思わせたい

④得をしたい

⑤ストレス解消

⑥正義感が強い

⑦話し相手がほしい

⑧家族や上司に日頃から抑圧されている

⑨心の病気

このうち、BtoC企業に多いのは①~⑤、反対にBtoB、つまり取引先へのクレームは①と⑥~⑧が多いのではないでしょうか。

BtoC企業に届くクレームの特徴

一般消費者を顧客対象にしたビジネスを行うBtoC企業。企業と直接的な関係を持たない方がお客様ということで、BtoB企業よりもクレームが増える傾向にあります。

商品やサービスが対価に見合っていない場合や、なにかしらのミスが発生してしまった場合はクレームになりやすいので、注意しましょう。

その中でも特に気を付けたいのが④のケース。一度でも理不尽な要求を通してしまうと、今後ずっと似たようなクレームに出会ってしまう可能性があります。

BtoB企業に届くクレームの特徴

BtoC企業とは異なり、企業や団体を相手に商品・サービスを展開するのがBtoB企業。基本的には相手が顔見知りということもあってか、クレーム自体は少ない傾向にあります。

しかし、その分、いざクレームになった場合は大きな問題になりやすいという特徴も。

そういった大ごとになりそうなクレームを入れてくるのは、主に⑥の人。「ウチだからこれで済んでいるけど、他社だったらもっとひどいことになっているぞ!」と言われた経験のある社会人は、意外と多いのではないでしょうか。

この場合、分からないことを無理に回答するのは逆効果。相手をなだめつつ、当事者となる部署や責任者に対応をお願いしましょう。

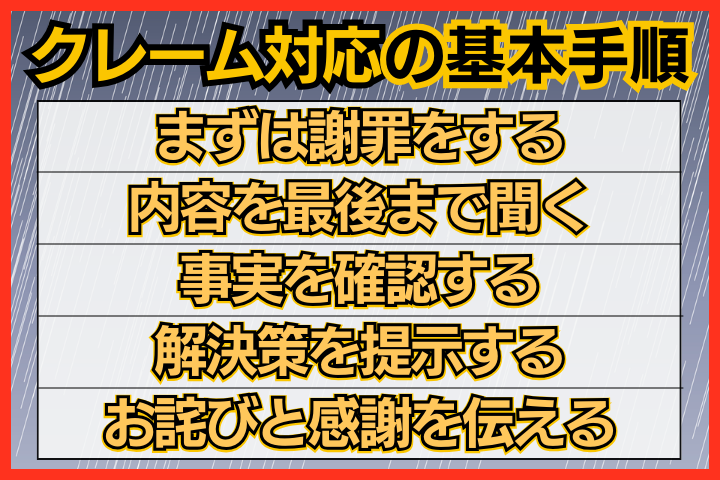

クレーム対応の基本手順

電話対応にテンプレートがあるように、クレーム対応にもやはりBtoC、BtoBを問わず共通する手順が存在します。

①まず謝罪をする

②クレームの内容を最後まで聞く

③事実を確認する

④解決策を提示する

⑤再度お詫びをしたあと、感謝を伝える

ここからは1つずつ解説していきます。

まず謝罪をする

クレーム対応の中でも特に重要なポイント。事実がどうであれお客様が不快に思った以上、まずは謝罪から入ることが大切です。

相手側の心理としても、自分がなぜ怒っているのかを最初に伝えたいと思っていることが多いはず。

怒りや意見を一度吐き出させて冷静になってもらうためにも、謝罪から入るのが鉄則と言えます。

クレームの内容を最後まで聞く

①と並んで、非常に重要な要素。もし話を聞いている最中に事実誤認や勘違いがあったとしても、まずは相手の意見を最後まで聞きましょう。

また、このときに忘れてはいけないのがメモ取り。クレームの電話は長くなることもあるため、すべてを記憶することは難しいでしょうし、かといって同じ説明を繰り返させて怒りを買うのも避けたいもの。

「なんで僕/私がこんなこと言われなきゃいけないんだよ」という気持ちはぐっとおさえて、“無の境地”で状況把握に努めてください。

事実を確認する

話を最後まで聞いたら、クレームの原因となった「事実」を確認しましょう。

当たり前のように見えるかもしれませんが、クレームを入れてくる方は怒りのあまり、直接的ではない部分の話もしてしまう傾向があります。

・トラブルに対して、どんな不満を抱えているのか

・(BtoB企業の場合)不満を抱えている相手は誰なのか

・自社にどのような対応を求めているのか

これらを正しく把握することが大切です。

メモを見ることはもちろん、相手にも確認をお願いしながら、事実の確認を図ってください。

解決策を提示する

どこに、どんな不満を持っているかを確認できれば、次にやるべきは改善策の提案。

ですが、ここにかんする解説は、次章「クレーム対応で大切なこと」とも深く関係するため、後に回します。

再度お詫びをしたあと、感謝を伝える

よく「第一印象が大事」と言いますが、それと同じくらい影響を与えるのが「最後の印象」です。そしてその法則は、クレーム対応にも通じます。

クレーム対応の最後にあなたが行うべきは「お詫び」。

たとえ事実誤認であったとしても、クレームを伝えてきた時点で自社に対する相手の信頼は低下しています。それを最低限で留めるためにも、精一杯の誠意とともに「このたびは誠に申し訳ありませんでした」と伝えましょう。

同時に、電話を切るときに「感謝」も伝えることも忘れずに。クレームの内容には、きっと商品やサービス、社内体制などの改善に繋がるヒントが隠れていたはず。そのことを伝えるためにも、「貴重なご意見をありがとうございました。今後とも○○(社名や商品名)をよろしくお願いいたします」と伝えて電話を切りましょう。

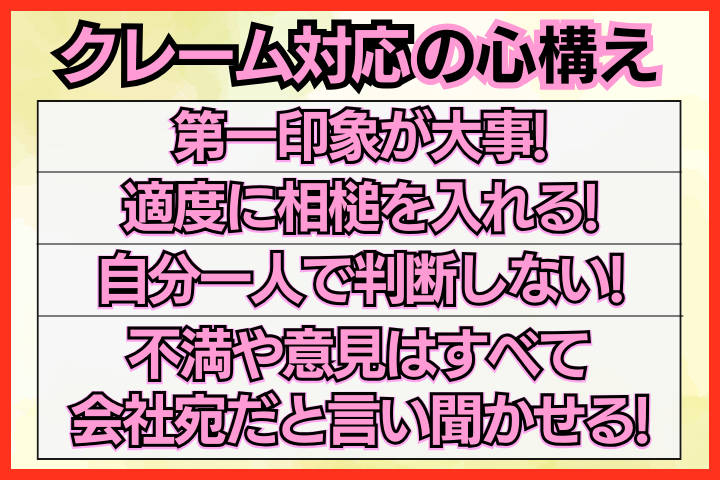

クレーム対応で大切なこと

ここまで、クレーム対応の手順をお伝えしました。しかし、もうひとつ大切な要素があります。

それが、クレーム処理中の心構え。

先ほど解説した手順をきちんと遂行するためにも、下記を心に留めておいてください。

第一印象に気を付ける

適度に相槌を入れる

自分一人で判断しない

自分が当事者ではないことを言い聞かせる

第一印象に気を付ける

先ほども少し書きましたが、電話であれ対面であれ、第一印象は非常に大事です。

そもそも、電話がかかってきた時点でクレームかどうかの判断はつかないはず。そういったう意味でも、普段から気を付けていれば問題なくできることではありますが、後輩や同僚から電話を引き継ぐ場合もあると思うので、そのときは改めて第一声に気を付けてください。

適度に相槌を入れる

こちらもクレーム処理に限らない、コミュニケーションの基本。ただ、内容把握のために丁寧にメモを取っていると疎かになりがちなことでもあります。

特に顔が見えない電話では、相槌がないと「本当に話を聞いているのか?」との疑念を持たれかねません。そしてその疑念が怒りを増幅させてしまうこともよくある話です。

相手が「~~だろ?」など、疑問形を用いた場合は、「はい」「申し訳ございません」などの相槌を入れてください。

自分一人で判断しない

先ほど、「解決策を提示する」という章の解説を後回しにしたのは、この部分と密接にかかわるから。

クレーム対応は、お客様のクレームを最後まで聞けば終了というわけではありませんよね。当然、最終目標は、お客様が満足する解決策を提示して、今後も継続して自社の製品やサービスを利用してもらうことです。しかもその解決策は、社内のルールや規定の範囲内でなければいけません。

もちろん、クレームの内容次第ではあるものの、電話に対応しながら内容を整理しメモまで取っている「たまたま電話を受けただけの社員」に、そんな改善策の提示まで期待することは現実的ではありません。

では、どうすればいいのか。かんたんです。独断で判断せず、責任を持っている上司やクレーム元となった担当部署と提示する解決策を相談するしかありません。

あなたはたまたま運悪くクレームの電話を取ってしまっただけですから、「仲介者」に徹すればいいのです。あなた一人で抱える必要はありませんので、ご安心ください。

相談を挟む際の注意点

いくら相談が必要とはいえ、電話の最中に長時間、保留にして相手を待たせることは厳禁。待たせたことが、違うクレームを呼び込んでしまうからです。

自分だけでは決められないと感じたら、「確認次第、こちらから折り返しますので、後ほどご連絡してもよろしいでしょうか」と伝えて電話を切りましょう。その際、「何時ごろがご都合がよろしいでしょうか?」と希望時間を確認することも忘れずに。

ちなみにこの行為には、電話を切ることで相手が冷静になるという副次的なメリットもあります。

上司に取り次ぐタイミングはいつ?

電話中、相手から「お前じゃ話にならん。上司に代われ」と言われることもあるでしょう。

しかし、そんなときにすぐに取り次ぐのは最善手とは言えません。情報が出揃っていない段階で上司に引き継ぐと上司も対応に困りますし、相手にも同じ説明を繰り返させることになるからです。

担当部署なども含めて、他者に取り次ぐタイミングは基本手順の③「事実確認」が終わってからにしましょう。

【最重要】自分が当事者ではないことを言い聞かせる

ここまでクレーム対応時の心構えについて解説してきましたが、もっとも大事なポイントがこちら。

クレームとは顧客による会社やその製品・サービスへの不満です。そして、あなたは会社を代表して電話を受けているだけです。

そんな立場ですから、どれだけきつい言葉を浴びせられたとしても、それはあなたに対する言葉ではありません。

言葉は悪いですが、相手の言葉を聞き流すくらいでちょうどいい、と考えてください。特に暴言を交えて話してくるような相手ならなおさらです。

ただし、引継ぎのためにも、メモ取りだけは忘れないでくださいね。

まとめ:最大の攻略法は「聞き流す」こと!

ここまで、クレーム対応の基本手順と、対応中に必要な心構えを解説してきました。

最後にクレーム対応中のNG行為を紹介して、記事を終えたいと思います。

謝罪をしない/謝罪だけする

「はあ」などの適当な相槌を打つ

話を最後まで聞かない

相手の非を指摘する

相手を待たせる

同じ説明を繰り返させる

対応中にこれらをしてしまうと、相手に新たなクレームの材料を提供してしまうので、注意してください。

そして、繰り返しになりますが、クレーム対応中は何を言われてもあえて“他人事”として受け止めてください。

もし運悪くクレームの電話を取ってしまっても、あくまで「会社への意見・要望」であると心に言い聞かせて、業務として淡々と処理しましょう。

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |