いきなりですが、今回は本題から入ります。

一般論として、転職回数が多いと転職活動が不利になると思われがちじゃないですか。

同時に、こちらも一般論として、現代は「転職するのは当たり前」という時代だとも言われるじゃないですか。

これ、どっちが本当なんでしょう?

ってなことを、なぜか急に考えてしまったので、今回はちょっとまじめ(?)に、転職回数と転職活動の関係について考えてみたいと思います。

転職“回数”よりも転職“理由”が大事!

これを書いている“ぼく”自身、今の会社で4社めです。40代とはいえ、この回数は決して少なくありません。

そしてぼくは過去の転職活動で、書類選考に通りにくくなったな、とは思ったことはあるものの、それ以上に決定的な不利益を感じたことはありませんでした。

まあ、ぼくはライターというちょっと特殊というか、いわゆる技術職に近い性質の職種なもんですから、ある程度は過去の実績とかキャリア・経験でごまかしが利くという面はあります。

でも、それだけじゃないと自分でも思っています。

同時に、ぼくは過去、10年勤めた会社で採用にもちょびっとだけ関わっていました。

そのあたりの経験も踏まえて、転職回数がどの程度影響するのか、あくまでぼくが感じたリアルを書いてみたいと思います。

転職の許容回数は年齢によって変わる!

とはいえ、最初は一般論も書いておきましょう。

求職者の年齢によりある程度、変わるとは思いますが、一般的に20代は2回まで、30代以上は3回までは転職回数が問題になることは多くないのだとか。

これはネット情報をいろいろと調べたら、ほとんどのサイト・採用担当者が似たようなことを書いてor言っていたので、多分そうなんでしょう。

同時に、ひとつ重要なポイントがあります。それが1社あたりの在籍期間。

最低でも1年、できれば3年は1つの会社にいてほしい。これもどのサイトでも共通していた、採用担当者の偽らざる本音だと思います。

(もちろんパワハラ・セクハラなどの理由であれば関係ありませんが)

転職にはメリットもデメリットもある!

では、ぼくが採用する側だったころのことを思い出してみます。

ぼくが思い切り採用に関わっていたのは、2社めに勤めた弱小出版社でのこと。弱小とは言いつつ、ごくごく限られたジャンルではめちゃくちゃ名前の売れていた雑誌を作っていたこともあり、いろんな人が応募してくれてたんですよね。

まあ、そのほとんど、95%くらいは採用しても1カ月もたずに辞めちゃってたわけですが(笑)。

じゃあ、ぼくはどんな人を採用し、どんな人にお断りメールを送っていたでしょうか。

採用しない人①明らかにやる気がない

まずはこれです。通常レベルのやる気を持っていても、95%が1カ月持たないような仕事ですから、やる気が見られない人に務まるはずがありません。

お若い“あなた”からすると時代錯誤、昭和感満載の判断基準に見えるかもしれませんが、やる気のない人にできる仕事じゃないんですよね。

正確には、仕事を覚えるまではやる気・根性が必要で、そこから先はセンスや実力が試されるという感じですかね。

「そんなところ、こっちから願い下げだよ!」

というあなた、それで正解です。お互い、望まない人材・会社を選んでもメリットなんてないんですから。

採用しない人②高学歴な人

これはちょっと意外に見えるかもしれません。でも、ぼくの中ではこれが最適解でした。

そりゃあ、S学館とかS英社とかK談社とか、そういう超大手なら話は別でしょう。若いころから本を読み、文学を勉強し、有名大学の国文科あたりを専攻して、「日本語」をしっかりと学んできた人も応募してくれると思います。

でもね、そんな人、中小規模の出版社になんて来ないんですよ。

日本語を勉強しているわけでもなく、どこかの会社をドロップアウトした人を、大学の名前だけで「優秀」と判断できるのか?

ぼくはNOだと思うので、いい大学を出ている人に対しては極めて懐疑的に見ていました。

でも、最終決定権を持っている社長とか常務取締役は、そこにころっと騙されるんですよねえ。結局、予想どおりに失敗してすぐに離職されて、それを現場のせいにする……なんて光景、何度か見ました。

勘違いしてほしくないのは、学歴はすごく大事です。目標を定めて、そこに向かって努力し、結果を残した証ですからね。

でも、それで判断できるのは新卒までだと思うんですよ。

中途採用であれば、その後、自分で選んだ会社で何をしてきたのか、なぜ自分で選んだ会社を辞めたのか、その先にどんなビジョンを持っているのか。

そっちのほうが、大学の名前なんかよりよほど大事だと思っています。

採用する人①“やりたいこと”に一貫性がある人

反対に、たとえ転職回数が多くても、いわゆる“Fラン”出身者でも、いやそもそも高卒や中卒でも。

“やりたいこと”を明確に持っていて、そこに向かって努力をしている人をぼくは主に採用してきました。

過去に何度も書いたとおり、ぼく自身が入社から3年間、ほとんどなにもできないポンコツだったんですから。初期能力なんて大事じゃないんですよ。

それよりも、あきらめずにがんばれる人を採用したい。そういう人を見抜けるようになりたい。

そう思っていましたね。

採用する人②趣味が複数ある人

なんか1つめで採用基準の99%を解説しちゃった気がするものの、バランスが悪いのでもう1つ紹介しておきます。

とはいえ、これはあくまでライターとか編集者という、“趣味の延長”みたいな職種に限られる要素だと思うので、たとえば営業とか事務職とかみたいな“真っ当な仕事”をされている方はスルーでいいです。

ぼくらの場合、基本的に「文字」や「本」「雑誌」が好きでこの仕事に就いています。あと、ぼくがいた出版社は特定のジャンルに絞った専門誌という雑誌を作っていたので、そのジャンルが好きな人も来ますけど。

ということはですよ。

それを仕事にすると、趣味が1つ減ります。休日に本を読んでいても、今までのように純粋にストーリーを楽しめることはなくなり、「ここはきっと次への伏線だな」「ここで感動できるのは、あそこで前振りしてたからだな」と考えちゃうようになるからです。

でね、いくら趣味の延長みたいな仕事とはいえ、やっぱり辛いときもあるじゃないですか。

そんなとき、気持ちをリフレッシュさせてくれるのが趣味だと思うんです。

そんな大切な趣味が1つしかない人は、長続きしないんですよね。これは経験上、ほぼ間違いありません。才能やセンスがあっても、続かないんです。

だから、同じくらいの熱量で楽しめる趣味を複数、できれば3つ持っている人を採用したいと考えていました。

ぼくらの仕事は、趣味の知識がいつ役に立つか分かりませんしね。

転職回数って何回から「多い」と判断される?

ぼくの経験談をまとめると

・それよりもやる気がある、長く続けてくれそうだと感じる人を採りたい

こんな感じですね。

そして、現在の転職市場を極力、客観的に考えてみると、ぼくの考えは多くの採用担当者と大きくずれてはいないんじゃないかと思うんです。

というのもね、今って空前の「売り手市場」なんですよ。

売り手、つまり求職者のほうが、買い手、つまり企業よりも立場が圧倒的に強いんです。

なぜ求職者が有利なのか

これはかんたんに言えば、少子高齢化の影響ですね。

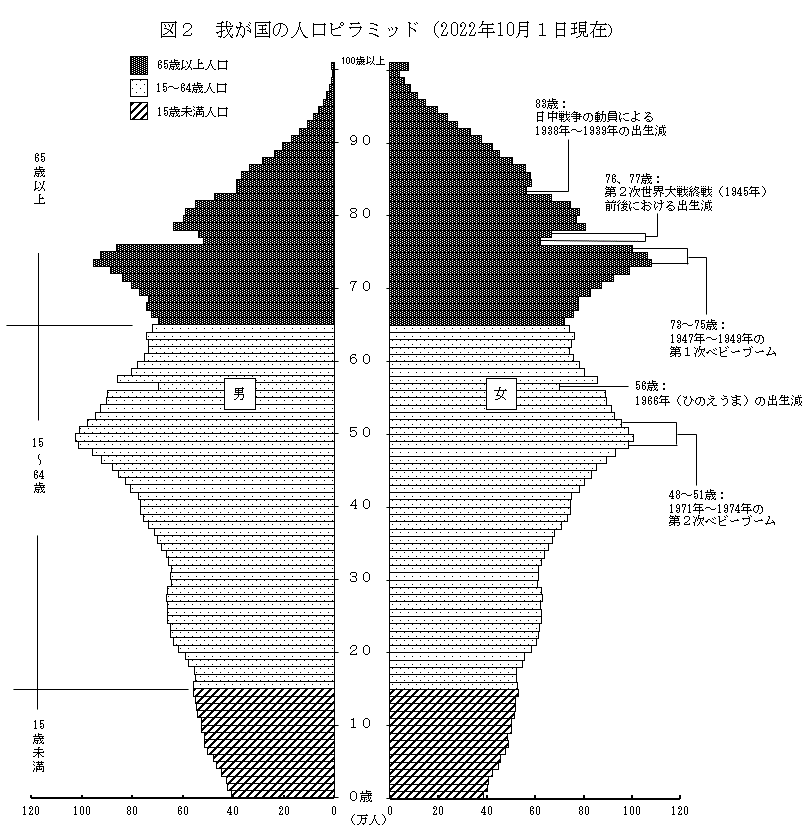

総務省統計局が発表しているこの年齢別人口分布図をご覧いただけば、一目瞭然でしょう。

(出典:総務省統計局『 人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)結果の要約』図2)

どう見ても、今後の労働力確保に不安を持って当たり前と言えます。

しかも、特に人口の多い48歳~51歳(令和7年現在で言うと51歳~54歳)の定年が近づいているんだから大変です。

さらにそこに、定年直前の社員はほぼ管理職であり現場戦力としてはカウントしにくいという、日本独自の事情も加わってくるんですよ。

実はもうとっくに、現場戦力不足に陥っている企業も多いんです。

正直、転職回数なんて気にしてられない!

これは何も中小企業とかベンチャー/スタートアップ企業に限った話ではありません。

むしろ、大手ほど年功序列的に出世していくので、現場の人材不足には困っているからもしれませんから。

だからね、転職回数なんて気にしてられないのが、採用担当者の本音なんですよ。

それでも例外はある!

ただ、世の中にはなんでも「例外」ってもんがあります。

転職市場でいうところの例外として分かりやすいのが事務職系ですね。

人口分布図から明らかなように絶対的な若手不足が問題になっても、事務職の有効求人倍率は0.3~0.4程度を推移し続けています。

つまり、希望者数の3~4割程度しか、求人募集がないんですね。この状況では、いくら少子高齢化の現代でも売り手市場にはなりません。

この数年で有効求人倍率が軒並み上がっている中、常に高い人気を集める事務職。

志望している方は「売り手市場」という言葉に甘えることなく、自己アピールに努めてください!

まとめ:転職理由がすべてを決める!

ぼく個人としては、こう思っています。

転職回数を気にしすぎている人って、結局、自分の能力に自信を持っていないんじゃないかと。

だって、自分なりの理由があって、ビジョンがあって、転職を繰り返すことがゴールに近づくために必要なのだとしたら、転職を選ぶのは当たり前だと思うから。

そして、そういう理由での転職ならば、回数なんて気にしないと思うんですよね。

おじさんであるぼくからしても、転職するな! なんて時代遅れなことは言いません。

ただ、採用を経験した人間としては、“周囲が納得できない理由”で転職するな! とは思います。

同時に、もし周囲に納得されないのだとしたら、面接までに納得できるようなロジックを考えておいた方がいいよ、とも思います。

回数を気にするよりも、なぜ・どんな理由で転職をし、これまでに何を学び、それを新しい会社でどう活かすかを考え尽くすほうが、よほど建設的ですからね。

繰り返しますが、今は空前の売り手市場です。過去、これほどまでに転職回数を気にされない転職市場はなかったと思います。

ぜひこのタイミングを活かして、あなたがあなたらしく輝ける場所を見つけてください!

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |