おはこんばんちわ。“魔王”です。老眼と肩こりと腰痛に悩んでます。あと自由気ままな後輩スライム・芽生(めい)ちゃんにも悩んでます。

この紹介からも分かるとおり、ぼくは典型的な“サラリーマンのおじさん”です。

以前からこのコラムで「Z世代を考える」的なテーマを取り上げてるじゃないですか。

真正面から書いたのは

この記事くらいだと思うんですけど、このコラムでは“若者の退職・転職”をメインテーマに据えていることもあり、折に触れてZ世代を考えています。

でね。

ぼく自身はいわゆる「氷河期世代」なんですよ。かなり末期ですけど。

そのくせ、今まで自分たちの世代を中心テーマとしては取り上げてこなかったんですよね。なぜなのか、自分でも不思議です(笑)。

氷河期世代とは?

もちろん、このテーマを選んだのには理由があります。

最近、ニュース等で「氷河期世代」というワードを頻繁に目・耳にするんですよ。YouTube動画でも、そういうのをテーマに据えた投稿があるし。

そして、そういうところでは必ず「自己責任」っていうワードがついてまわります。

そしてぼくは、その言葉が死ぬほど嫌いです。

ということで若干、愚痴っぽくなる場面もあるかもしれませんが、なぜぼくら世代が就職・転職市場で困ってきたのかを、同世代の視点から解説したい思います。

氷河期世代の定義

まずは定義ですね。ぼくが心から信頼する“ChatGPTくん”に「できるだけ簡潔に解説してください」と聞いてみたので、まずはそちらをご覧ください。

氷河期世代とは、就職氷河期(1990年代半ば〜2000年代前半)に社会へ出た世代のことです。

[概要(簡潔版)]

●生まれた年代:1970年ごろ〜1985年ごろ

●就職期:バブル崩壊後の不況で、企業の採用が極端に少なかった時期

●特徴:正社員になれず、非正規雇用でキャリアを始めた人が多い

経済的に不安定な状況を長く経験

社会的には「自己責任世代」「ロスジェネ(失われた世代)」とも呼ばれる

一方で、IT草創期に若手だったため、デジタル技術に強い層も多い

[一言でまとめると]

●「バブル崩壊後の不況期に社会に出て、厳しい就職環境と不安定な雇用に直面した世代」

この説明だと1985年生まれまで該当するとなってますが、多分これは高校・短大・専門を経ての就職を想定した年代区分でしょうね。

ぼくのように大卒の場合、同級生かせいぜい翌年までが「就職氷河期」だったような印象です。

そこも具体的に書くと、一般的には2003年ごろに業績が回復した企業が多く、それに伴い2004年度から新卒採用を行う企業が増加に転じました。

そのため一般的には、氷河期は2003年度、もしくは2004年度卒まで、と定義されているようです。

とはいえ、バブル崩壊後の日本は常に不景気。あくまで「氷河退行期」に移行した程度でしょうけどね。

氷河期世代の新卒採用の実情

ぼく自身は能天気なうえに、当時からやりたいことが明確にあって、しかもそれはいわゆる“一般企業への就職”とは無関係だったため、就職氷河期の影響はまったく受けていません。自分が卒業した年度の「有効求人倍率」も、気にしたことがなかったほどです。

でも、同期の友人・知人たちは結構、苦労していたのを覚えています。

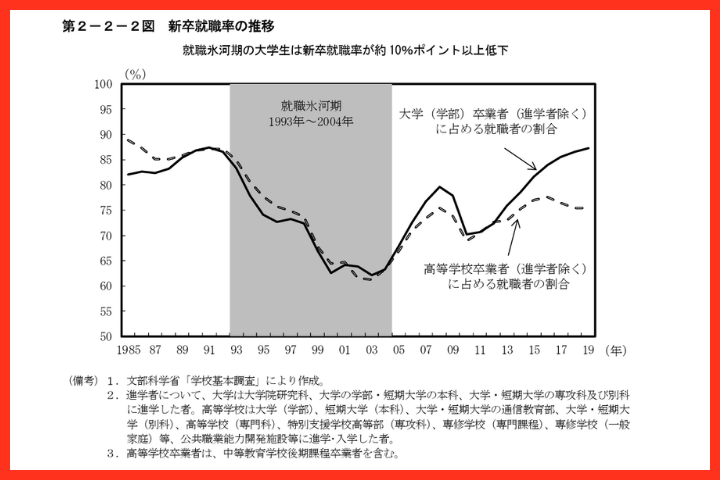

ただ、感覚に頼っても仕方ないといろいろ調べたところ、内閣府HPの「就職氷河期世代」の背景というページから、こんな表を見つけました。

ちなみにこの表は文部科学省「学校基本調査」をもとに作成されています。

これを見ると氷河期世代の中でも99年~03年卒が地獄ですね。まあ、ぼくもここに直撃しているわけですが。

あと、今回のテーマには関係ありませんが、09年にも急落していますね。これはいわゆる「リーマンショック」の影響でしょう。

氷河期世代が考える、氷河期世代

先述のとおり、氷河期世代の中でも末期、要するに“地獄”の時期に大学を卒業したぼくの感覚を書いていきます。

今回は基本的に“就職”関連に絞っていきますが、万が一、好評だったら、続編的に社会背景やテクノロジーの変化も書くことにしましょう。

就職状況

先ほどの表からも分かるとおり、大卒でも就職率が60~65%程度(ちなみに現在は90%程度で推移しています)。これを正社員に限ると50%以下という信じられない低水準でした。

でね、それを「自己責任」の一言で片づけられると、本当に腹立つんですよ。

いや、間違ってるわけじゃないです。その要素がないわけではないです。でも、確実に“それだけじゃない”んです。

だって、7割弱は就職できた、半分は正社員だ、って言っても、問題はその中身じゃないですか。

当時、新卒採用を行っていた企業って、大きく分けて3パターンあると思っています。まずは不景気になんてビクともしない大手企業。ここに入れれば間違いなく「勝ち組」……でもないけど、とりあえずそういうことにしておきます。

次がサービス業とか肉体労働系。これらは基本的に人気が低いので、ぼくらの時代でも普通に新卒採用を行っていました。

以前から何度か書いているとおり、ぼくはこの中の「サービス業」に進んだわけです。

正直、このルートを選ぶなら、就職難易度はそれほど高くなかったと思います。でも、その後の市場の変化に対応できた会社は少ないと思うので、倒産や合併に伴い職を失った人も多いでしょうね。

最後のパターン

もっとも悲劇なのが、3つめのパターン。それが「ブラック企業」です。

“いつから”という規定がむずかしいけど個人的な体感では、過労死が本格的に問題視されるようになったのは2007~2008年くらいだったんじゃないでしょうか。

だからぼくらの世代が就職を迎える時期は、まだまだブラック企業がブラックっぷりをフルに発揮していたんです。

ここに就職してしまった人たちは、多分、ぼくのようなサービス業に勤めた人よりかわいそうですよ。

身体と精神を削りに削って働いたところで、大したスキルを得られない。

それに、ブラック企業は倒産リスクが高いのも大きな問題点です。

氷河期世代の本当の悲劇

ただね、ぼく自身が考える、ぼくら世代の“悲劇”って、新卒採用されにくかったことじゃないんですよ。

それよりも一度、失敗したあとの“復活”が異常にしにくかったこと。これがなによりの問題だったと思っています。

たとえば、現代だと転職って当たり前になりつつあるでしょう? でも、ぼくらの時代はまだ「転職=根性なし」みたいな認識が根強かったんですよ。

あと、企業側が人材確保に危機感を持っていなかったのも大きいですね。バブル世代が現役だったし、ぼくら世代も、そのあとの世代も、それなりに人数がいたのもマイナス要因になったと思います。

2004年度以降、新卒採用自体は急速に回復しました。でも、そこで充分な人数を確保できるからか、中途採用に力を入れる企業って少なかったんですよ。ぼくらはその“あおり”をもろに受けました。

ブラック企業で心身を壊して退職を余儀なくされた人や、慢性的な不景気で会社が倒産した人なんて、本当にきつかったと思います。

そんな人たちが選ぶルートは……そうです、派遣社員です。ちょうど派遣労働法が改正されて製造業への派遣が解禁されたこともあり、その道へ進んだ人も多いでしょう。

はっきり言って、選択肢なんてほとんどなかったんですよ。

「正社員になれなかったのは“努力不足”だ!」

「仕事なんて、選ばなければいくらでもあっただろ!」

こう決めつけられると腹が立つ理由、なんとなくでもお分かりいただけたでしょうか。

ぼくの場合

ぼくはとても幸運でした。

1年で会社を辞めてから数年間、自由気ままに生きて、その後、とある雑誌社に就職できました。

そこで文字を書くおもしろさを知り、数度の転職を経たものの、今もライターとして生きています。

あらためて、はっきり書きます。ぼくに能力や資格があったわけではありません。何かを必死に努力したわけでもありません。

ただただ、ラッキーだっただけなんです。

“雑誌をつくる力”なんてないから、何もできませんでした。先輩にもぼろくそに言われました。毎日、数時間の残業が当たり前でした。ぼくらのように特殊な仕事だと残業代も出ないのにさ。

それでも辞めなかったのは年齢的な不安があったから。それだけです。根性があったわけでも、高い志を持っていたからでもありません。

強いて言うなら、ぼくが唯一“賢かった”のは、20代後半という年齢を「まだ若い」と考えず、しっかりと危機感を持っていたことくらいでしょうね。

ぼくら世代で一度でもドロップアウトしてしまうと、ぼくくらいのラッキーに出会わないと復活しにくかったということです。

この感覚は、“空前の売り手市場”と言われる現代の就職状況に慣れている若者には、なかなか理解できないでしょうね。ああ、うらやましい。

氷河期世代と結婚

最後に“就職”とは直接関係しない、でも状況・環境が遠因となる要素を1つ書いておきます。それが「結婚」。

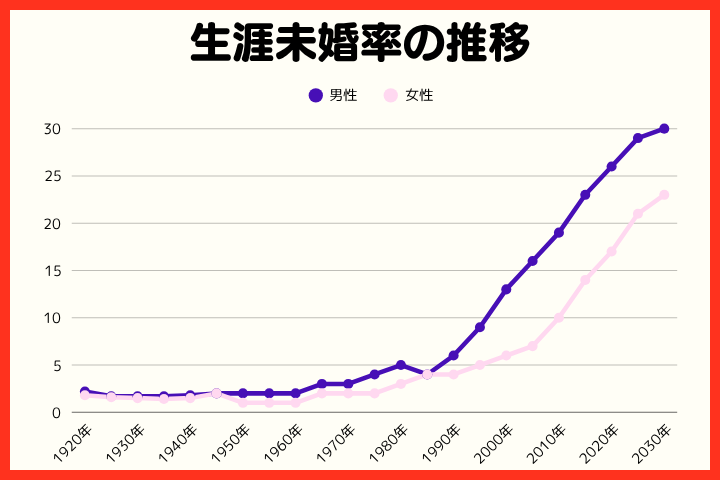

皆さんは「生涯未婚率」という数字をご存じですか? 50歳までに“一度も結婚していない人”の割合(正確には45~49歳の未婚割合と50~54歳の未婚割合の平均値)のことです。

多くの方が想像するとおり、この数値は年々高くなっているのですが、その上昇幅はある種、驚異的です。

まず、昭和時代は女性の数値が高かったのに平成に入って逆転。同時に、急激に上昇しはじめました。

そして氷河期世代のスタート地点、1970年生まれが45歳に達した2015年以降も、順調(?)に上がり続けています。

氷河期世代と結婚・恋愛

ぼくらの世代は、女性の社会進出が本格的になった最初の世代でもあるような気がします。

同時に、将来への不安を抱え続けた世代でもあるわけです。

そのせいか、結婚をしない、結婚しても子どもをつくらない、という選択をするようになった世代でもあります。

そもそもバブル崩壊と同時に未婚割合が急上昇したことからも分かるとおり、不景気になると結婚に対して臆病になっていきます。

でもね、それだけじゃない気がするんですよ。

結婚しない理由

お金がない。女性もフルタイムで働くのが当たり前。そのあたりも晩婚化が進んだ理由ではあると思います。

ただぼくは思うんです。いろんな文化の“過渡期”だったことも大きいんじゃないでしょうか。

ぼくらより上の世代には見合いという便利な制度がありました。逆に、ぼくらより若い世代にはマッチングアプリがあります。

でも、ぼくらの世代には両方ともなかったんですよね。せいぜい結婚相談所と、あとは相席居酒屋が出始めたかな? という感じ。どっちも使う人と使わない人が両極端なやつです。

決して、ぼくら世代が奥手というわけじゃないんですよ。

ぼくらは高校生くらいになれば恋人をつくるのが当たり前という感じでした。大学でも同じですけど、恋人がいない人=さみしい人、みたいな雰囲気だったし。

だからそういう“外的要因”が大きいのかなと思ったわけです。

いちばんの問題

個人的にもっとも問題だと感じるのは、文化の過渡期を超えたあと「多様性の世の中」になったこと。

今って“結婚しないのも選択肢の1つ”と根付いたでしょ? 親とか周囲から“いつ結婚するんだ?ハラスメント”をくらうこともないわけですよ。

そうするとね……焦ったりがんばったりしなくなるじゃないですか(笑)。

「もういい年だし、今さら結婚しなくてもなー」って甘えちゃうの。

あともうひとつ、ぼくらは10代・20代で思いっきり恋愛を楽しんだ世代なわけですよ。

そのせいで、っていうのも変だけど、逆に今さら恋愛しても絶対に“あの頃”に勝てないのも知ってるんです。

高校生の頃、財布に300円しか入ってなくても、コンビニでジュース2本買って、公園で喋ってるだけで幸せでした。

40歳を超えた今、そんな純粋な楽しさを味わえると思いますか?(笑)

そんな社会的にも生物学的にも間違った考えを肯定してくれちゃう今の世の中には感謝するものの、「日本の将来」という意味では悪でしかないのかもしれません。

まとめ:結局、それなりに幸せ

いやあ、かなり端折ったつもりなんだけど、それでも相当長くなっちゃいました。すみません。

このコラムで皆さん、特に若い世代に伝えたかったのは、「がんばる場所があるって、すごく幸せですよ」ということ。

そしてもうひとつ、「氷河期世代って時代的な巡り合わせはよくなかったけど、それでも結構、幸せに生きてますよ」ということ。

将来、日本がどうなっているのか、ぼくなんかにはよく分かりません。

ただ、なるべく迷惑をかけないジジイになりたいと思っているので、その辺はAIくんとかが進化して、うまいことサポートしてくれると無責任な期待をしておくとしましょう。

今回、なんとなく流れでイラストを作った結果、いつも最後のイラストに書いている最後の格言がないので、ここに残しておきますね。

今回の格言。

なんとかなる!

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |