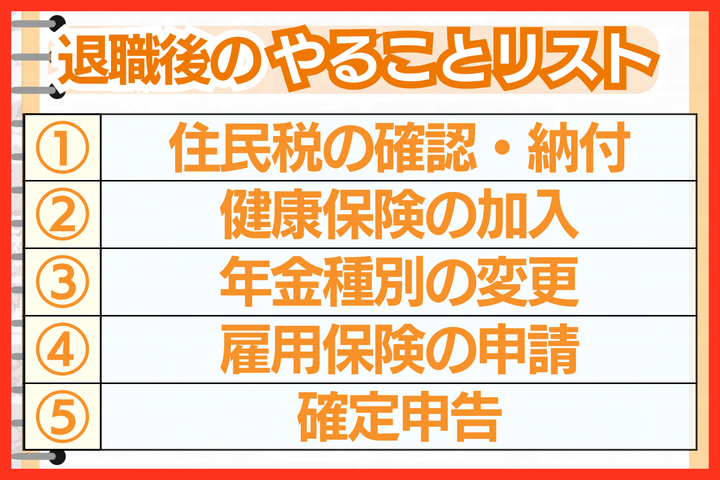

仕事を辞めたあと、次の仕事が決まっていない場合、税金や年金など手続きが必要なものが多くあります。

同時に、公的な手続きというと難しそうだと感じてしまう方もいるかもしれません。

ここでは、特に「お金にまつわる制度」にフォーカスして、退職後にすることを6つ、紹介します。

住民税の納付

健康保険加入の手続き

年金種別の変更手続き・免除申請

雇用保険(失業保険)の申請

確定申告

退職後のサポート申請

忘れないで!退職後にすること6選!

前回、前々回と2回にわたり退職への流れを解説しました。

皆さんは退職を経験したことがあるでしょうか。厚生労働省が発表した「令和5年 雇用動向調査結果の概況」によると、1年間に離職した正社員は12.1%とのこと。これはあくまで1年間の統計であり、実際に「退職(転職)をしたことがある[…]

前回は、円満に退社するための正しい退職の伝え方を解説しました。そして、その記事でも解説したとおり、本来、企業には退職を引き止める権利はありません。しかし、企業側としては貴重な人材の離職を避けたいと考えるのも当然のこと。となれ[…]

それと同じく、退職後にも必要な手続きが存在します。

まずは退職後に必ずやるべき手続きの種類と順番を解説します。

| 退職後にやるべき手続き | ||

| 順番 | 手続き | 期限 |

| 1 | 住民税 | 退職前後 |

| 2 | 健康保険 | 退職後 すぐ |

| 3 | 年金 | 退職後 14日以内 |

| 4 | 健康保険 | 退職後 14日以内 |

| 5 | 確定申告 | 翌年 2月~3月 |

| 6 | 給付金申請 | 必要なとき |

手続きに必要な書類

さまざまな手続きには当然、書類が必要になります。そして、書類には会社から受け取るものと自分で用意するものの2種類があります。

①雇用保険被保険者証

②健康保険の資格喪失証明書

③年金手帳

④離職票

⑤源泉徴収票

⑥退職証明書

このうち①と③は、入社時に会社へ預けている場合が多いものの、自分で保管している場合もあります。その場合は、当然、会社から返却されることはありません。

また④や⑤は退職後にしか手続きできないため、退職日にもらうことはできません。退職後、1~2週間で会社から自宅に郵送されるので、こまめに郵便受けをチェックして、届いたら大切に保管しましょう。

・身分証明書(運転免許証など)

・マイナンバーカード

・印鑑

・通帳

・クレジットカード

これらは身元確認や給付金の受け取り、各種税金の納付などに使用します。

例外:すぐに次の会社へ転職する場合

仕事を辞めたあと、間を空けずに次の会社で働く場合、転職先で手続きを行ってもらえることもあります。

求められた際にすぐに提出できるよう、下記の書類を揃えておきましょう。

・年金手帳

・源泉徴収票

・扶養控除等申告書

このうち、上の3つは退職時に会社からもらえるので、紛失しないように気を付けましょう。

扶養控除等申告書については、転職先で新たに記入することが一般的ですが、もし会社から事前に提出を求められた場合は、国税庁のホームページからダウンロード・記入し提出してください。

退職後にすること①住民税

前年1月から12月までの所得に対して課される税額を、その年の6月から翌年5月にかけて治めるのが住民税。

会社員の場合、普段は毎月の給与から自動的に引かれています。しかし、当然のことながら退職後は天引きできません。そのため、納付方法が変わることを覚えておいてください。

ちなみに、退職後1カ月程度で転職する場合と、1カ月以上離職期間がある場合で納付方法は異なります。

退職後1カ月程度で転職する場合

退職後、すぐに新しい会社で勤務する場合は、転職後の給与から引き続き天引きしてもらうことができます。

この場合は、転職先の人事部、または経理部などに手続きを依頼しましょう。

ちなみに、この手続きをしなかった場合、残りの税額を一括または4回の分割払いで納付する「普通徴収」に切り替わり、自身での支払いが必要となります。

1カ月以上の離職期間がある場合

すぐに転職しない場合は、退職した月によって納付方法が変わります。

まず、退職月が1月~5月の場合。このケースでは最後の給与から一括で天引きされるので、特に気を付ける必要はありません。

一方、6月~12月に退職する場合、最後の給与で天引きされるのは通常通り。その後は自動的に普通徴収に切り替わり、自治体から送付される納税通知書に従ってコンビニや銀行で支払うことになります。

ただし、6月以降の退職でも、最後の給与から一括で天引きしてもらうことも可能。納付忘れを避けたい場合は、人事や経理の担当者に依頼してください。

退職後にすること②健康保険

すべての国民に加入の義務があるのが健康保険。その証となる健康保険証は、皆さんが必ず持っていることでしょう。

しかし、健康保険証は退職時に会社へ返却し、翌日をもって被保険者資格は喪失してしまいます。

そのため、退職後は以下のいずれかの手続きが必要となります。

①健康保険の任意継続

②国民健康保険への切り替え

③家族の被扶養者になる

これらの手続きを忘れると、医療費が全額自己負担となってしまうので、すぐに手続きを行うことをおすすめします。

ちなみに手続きの期限については①が資格喪失後20日以内、②は14日以内となっています。

また被扶養者となる場合は、健康保険に加入している家族が手続きを行うことになります。ただし、被扶養者と認められるには「同居していること」、「自身の年収が130万円未満であること」など、いくつかの条件を満たさなければなりません。

退職後にすること③年金

会社員として働いている場合、皆さんは厚生年金に加入しています。しかし、退職後はその加入資格を失うため、国民年金への切り替えが必要となります。

この場合、住所地の市区役所、または町村役場にて退職後14日以内に手続きをしましょう。

国民年金の免除制度について

失業や廃業で職を失った場合、「特例免除」という保険料の免除を受けられるケースがあります。

ただし、本人だけではなく世帯主や配偶者の所得も合わせて審査されるため、注意が必要。

それでも、納付せずに放っておくと将来受け取る年金額が減るなどデメリットが生じます。

金銭的に厳しい状態になりそうな場合は、申請するといいでしょう。

退職後にすること④雇用保険

労働者が失業した際、一定金額を受け取れる制度が雇用保険(失業保険)。

こちらは下記の用件を満たした場合に、受給することができます。

・就職する意思や能力がある

・求職活動に積極的に取り組んでいる

・離職日からさかのぼって過去2年間で12カ月以上の被保険者期間がある

ちなみに、この手続きはオンライン申請や郵送は不可。必ず、居住地のハローワークで行う必要があります。

住所ごとの管轄は、厚生労働省のページでご確認ください。

必要な書類

手続きに必要な書類は以下のとおりです。

・離職票

・身分証明証(マイナンバーカード)

・印鑑

・本人名義の通帳、キャッシュカード

・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚

先に説明しましたが、上の2つは会社から受け取った書類です。正しく受給するためにも、大切に保管しておきましょう。

もし、退職後2週間を過ぎても離職票が自宅に届かない場合は、元勤務先に連絡するか、ハローワークへ相談しましょう。

手続き期限

雇用保険(失業保険)の受給期間は原則、退職日の翌日から1年間と定められています。同時に、1年以内に申請を行わないと受給権が執行してしまい、手当を受けることができません。

かといって、1年以内ならいつでもいいというわけではありません。手続きが遅れると、本来受け取れる金額の一部が受け取れなくなることもあります。

失業手当を受給する方は、退職後できるだけ早く申請しましょう。

退職理由

ご存じの方も多いでしょうが、失業保険の支給期間や支給開始日は「退職理由」によって変わります。

もちろん、実際に会社に伝えた理由というわけではありません。

厚生労働省の分類には会社都合退職と自己都合退職の2種類があります。

会社都合退職…倒産やリストラなど会社側の理由により退職すること

自己都合退職…キャリアアップや転居による転職などのほか、懲戒解雇(違反行為などが原因の解雇)により退職すること

細かく説明すると難しくなるのでかんたんに言うと、会社都合の場合は離職の7日後から支給が始まり、受給期間も長め。一方、自己都合の場合は離職から2カ月の待期期間を置いての支給開始となり、支給期間も短くなります。

退職後にすること⑤確定申告

在職中は会社が代行してくれるため、あまり縁のない確定申告。しかし、退職したあと、年内に再就職をしない場合や、転職先の年末調整に間に合わない場合、自身で確定申告を行う必要があります。

会社員の場合、給与から天引きされた所得税の過払い分が、年末に「年末調整」として還付されていたはず。これを受け取るためにも確定申告が必要となります。

また、住民税の未納付や健康保険料の減額が受けられないなど、さまざまなデメリットが発生するので、確定申告は忘れないようにしてください。

必要な書類

確定申告に必要な書類は下記のとおり。

・源泉徴収票

確定申告書は最寄りの税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。

源泉徴収票は退職後、最後の給与明細とともに元の勤務先から送付されるのが一般的。万が一、手元にない場合は必ず勤務先に確認しましょう。

また、生命保険や医療費などの控除を受ける場合には、生命保険料控除証明書や医療費の明細書などを添付する必要があります。

手続き期限

通常、確定申告の申請期間は2月16日から3月15日までの1カ月間。居住地を管轄する税務署か、e-taxを利用することで申告できます。

実際のところ、自営業者でなければむずかしいことはありません。源泉徴収票さえ手元にあれば、画面の指示のもと数字を入力するだけでかんたんに完了します。

そのわりに、怠ったときのデメリットが非常に大きいので、該当する方は忘れないように注意してください。

退職後にすること⑤サポート申請

日本には、退職者が次の勤務先を見つけるまでお金に困ることがないよう、さまざまなサポート体制が整っています。

雇用保険(失業保険)

訓練延長給付

教育訓練受講給付金

育児休業給付金

住居確保給付金

これらの紹介は次回の記事に回しますが、こういったサポートがあることがだけは押さえておいてください。

まとめ:まとめて手続きしよう!

今回紹介した、退職後にやるべきこと。それらをスムーズにこなすには、1つのコツがあります。

それは、まとめて手続きを済ませること。

退職直後は少しの間、ゆっくりしたいと感じる方も多いでしょう。そうでなくとも、役所での手続きは面倒だと感じてしまいます。

しかしそういったものは、後回しにするほどさらに面倒になっていきます。

時間のあるときに、できるだけ早く、手続きをすべて片付けましょう。そして不安のない状態で、次の職場を探しましょう。

先ほどもちらっと書きましたが、来週を予定している次回の更新では、退職後に受けられるサポートを紹介します。

ぜひ、こちらも合わせてご確認ください。

また、『ジョブリット』には学歴・経験不問の求人情報が多数、掲載されています。新たな職場を探す際は、こちらもご活用ください!

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |