以前、2回にわたって、現代にはびこる数々のハラスメントを解説しました。

ハラスメントを予防するために必要なことは、ハラスメントを正しく知ること。厚生労働省の調査を参考に、なぜハラスメントが起こ…

現代の職場で話題の「ハラスメント」を53種の用語で辞書形式に整理。セクハラ・パワハラから最新のハラ用語まで、その意味と違…

しかし、悲しい話ではありますが、現実に多くの人がハラスメントを疑われ居場所を失っています。

もちろん、その中には冤罪も含まれているかもしれませんが、多くは意識的・無意識的にかかわらずNG行為を行ってしまっているのでしょう。

そこで今回は、実際に起きたパワーハラスメントと判断された言動を紹介します。

中には「これもパワハラなの?」というものもあると思うので、自分も似たようなことをしていないか注意してください。

なぜ“パワハラ”がなくならないのか?

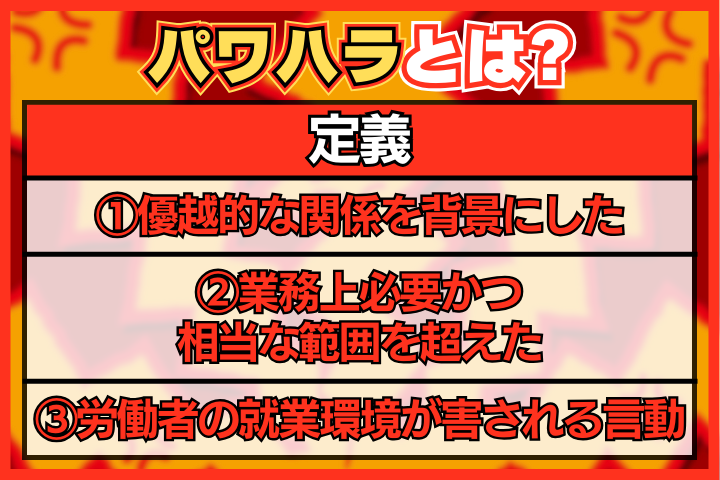

セクハラ、マタハラと並んで、三大ハラスメントの1つに数えられるパワーハラスメント。

保健クリニックさんの調査によると、男性はもちろん、女性ももっとも被害を受けたハラスメントがパワハラという結果でした。

1位 パワハラ(73名)

2位 モラハラ(26名)

3位 セクハラ(14名)

4位 カラハラ(9名)

4位 パーハラ(9名)

【女性が受けた被害】

1位 パワハラ(55名)

2位 モラハラ(52名)

3位 セクハラ(45名)

4位 カラハラ(12名)

5位 カラハラ(10名)

5位 スメハラ(10名)

5位 パーハラ(10名)

引用:保健クリニックさんのHPより

ではなぜ、これだけ認知されているパワハラがなくならないのでしょうか。

パワハラがなくならない理由

認知度が高いにもかかわらずパワハラがなくならない理由には、下記のようなものが考えられます。

・多様化の時代

・終身雇用制の崩壊

・ストレス社会の影響

・社内コミュニケーションの減少

・ミドルマネジメント層の絶対数不足

多様化の時代

現代は多様化の時代と言われます。働き方が変わり、女性や外国人、障がい者、定年退職後の高齢者など、さまざまな性別・年齢・人種の人が同じ職場で働くことも当たり前になりました。

しかし、そんな時代の変化に対応しきれず残っているのが、偏見。そしてこれが、パワハラをはじめハラスメントがなくならない要因の1つでしょう。

終身雇用制の崩壊

こちらもある意味では時代の変化の1つです。

日本の成長を支えてきた終身雇用が崩壊しつつある現代は、パワハラを受けた被害者が我慢をする理由がなくなった時代だとも言えます。

泣き寝入りをする人が減った結果、パワハラが目立つようになった。そんな側面もあるのかもしれません。

ストレス社会の影響

多様化の時代と同じく、現代はストレス社会だとも言われます。そしてそれは、部下を持つ管理職や後輩を持つ先輩社員にも当てはまります。

彼らが常に強いストレスにさらされ続けた結果、つい言動が激しくなってしまい、パワハラという最悪の結果が生まれるという要素もあるでしょう。

社内コミュニケーションの減少

パワハラに限らず、多くのハラスメントは信頼関係の欠如から生み出されます。

近年は飲み会や食事会など、社外での付き合いを避ける若者が多いこともあり、社内コミュニケーションが充分になされているとは言えません。

相互理解ができていない、関係構築ができていないことで、何気ない発言さえもハラスメントと受け止められているという側面もあるかもしれません。

ミドルマネジメント層の絶対数不足

若年層が嫌うのは社内のコミュニケーションだけではありません。もうひとつ、若者が嫌うものの代表例が昇進。実際、多くの会社では部長・課長にあたるミドルマネジメントが不足していると言われています。

その場合、1人の管理者が見る部下数が許容量を超え、部署全体がマネジメント不足に陥り、結果としてハラスメントが発生しやすい環境が生まれます。

パワハラをなくすために必要なこと

よく、パワハラをなくすには「相手を思いやる」必要があると言われます。ただし、ジョブリットメディア編集部は、これはパワハラ対策というよりも人間関係の基本だと考えます。

ということは、加害者になりやすい上司・部下側だけが意識すればいいわけではありません。部下・後輩側も上司・先輩を思いやるようになれば、自然とパワハラは減っていくでしょう。

しかし、それだけではまだ不十分。なぜなら、思いやりだけでは無意識的なパワハラを防げないからです。

そこでここからは、どのような言動がパワハラと認定されたかを確認していきましょう。

これもNG? 実際にパワハラ認定された言動7選!

ここからはパワハラだと認定されやすい言動を具体的にチェックしていきます。

中には無自覚どころか、相手を思っての行動が悲劇につながるものもあるので、ぜひご確認ください。

「できないなら辞めてもらうよ」

まずは分かりやすいパワハラ言動から。この言葉はもはや脅迫とも言えるので、当然NGです。

特に営業職などでノルマ未達が続いている部下がいると、このような言葉を投げかけてしまう人もいるかもしれません。

しかしそれは、上司の指導不足や部署の教育環境などが原因で、満足な成長ができなかった結果でもあります。

当人を責める前に、改善策を考えてください。

「指示されたことだけやってればいいよ」

これに近い言葉を言われたことのない社会人は、意外と少ないのではないでしょうか。

もしかすると、自分の仕事にくわえて同僚のフォローも欠かさないせいで手一杯になっている部下・後輩に対して、優しさで発した言葉かもしれません。

しかし、これでは部下・後輩の自主性を奪ってしまうことになることも事実。

仮に優しさからの発言であっても、言い方には気つけましょう。

「みんなは文句言わずにやってるよ」

この言葉も、職場でよく聞く言葉かもしれません。しかし、もしこれが本当でも、みんな我慢しているだけかもしれませんよね。

なにより、他人と比較するような発言を聞いて、うれしくなる部下・後輩がいるはずありません。

このほか、「あいつよりお前のほうが問題だな」なども含めて、他者と比べるような発言は控えましょう。

「お前のせいでみんなの努力が台なしだ」

上記よりもさらに卑怯な発言がこちら。誰か1人のせいで起こるトラブルなどほぼありません。もしあったならばそれはリスク管理に問題があると言えるでしょう。

誰かに責任を押し付けるのではなく、全体で話し合い、解決策を考えるほうがよほど建設的だということを忘れないでください。

配慮を欠いた部署異動や転籍

ここからは言葉ではないパワハラの事例。確かに会社側には人事権があり、入社時に契約で勤務地や職種を限定していない限り、社員は異動や転籍を拒否することは、原則できません。

しかし人事権の濫用と思われる不当な配置転換や、転籍などにより大幅に給与が下がる場合は、拒否することも可能。

当たり前の話にはなりますが、会社側も「左遷」を疑われるような人事異動や部署異動、転籍は避けることを徹底してください。

休日や深夜にSNSを使った連絡をする

会社員の多くがスマートフォンを持っている現代ならではのパワハラ事例。

ただ単に、休日や深夜に業務連絡をすることがアウトというわけではありません。

しかし、休日や深夜にもかかわらず執拗に連絡を繰り返したり、メッセージの確認や折り返しがないことを後日、叱責するなどした場合はパワハラと認定されます。

ちなみに、プライベートな内容の送信がパワハラを構成する「過大な要求」にあたると判断されたケースもあります。緊急性が認められる場合を除いて、休日や業務終了後にSNSで連絡を取ることは控えてください。

【逆パワハラ】業務内容に対する注意・指導に対する過剰反応

一般的に、上司の役割には部下の育成が含まれていると考えられます。そのため、暴言や暴力などを一切、伴わない指導・教育は、上司にとって正当な業務と言えるでしょう。

にもかかわらず、部下が上司の指導に対して「パワハラだ!」など過剰に反応することは、いわゆる『逆パワハラ』にあたると判断されるかもしれません。

まとめ:誰もが被害者にも加害者にもなる!

パワハラというと「上司が部下に行うもの」という認識が根強くあります。

しかし、実際には役職に差のない先輩・後輩という関係性でもパワハラは成立しますし、最後の事例で紹介したような部下から上司への逆パワハラも問題になることが増えました。

先述のとおり、パワハラをなくすには、まず立場や役職にかかわらず全員が「相手を思いやる」こと。そしてもうひとつ、全員が被害者と加害者、どちらにもなる可能性があると認識しておく必要もあるでしょう。

皆さんも今回紹介した実例を参考にしつつ、パワハラの被害者にも加害者にもならない、平和的で健康的な社会人生活を送ってください!

| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |